한국의 역사

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국의 역사는 한반도와 주변 지역에서 일어난 사건들을 포괄하며, 선사 시대부터 현대에 이르기까지 다양한 시기를 아우른다. 선사 시대는 구석기, 신석기, 청동기 시대로 나뉘며, 고고학적 발굴을 통해 당시의 생활상을 추정한다. 이후 고조선, 삼국 시대, 남북국 시대, 고려, 조선을 거치며 국가의 흥망성쇠가 반복되었다. 삼국 시대에는 고구려, 백제, 신라가 경쟁하며, 신라가 삼국을 통일하고 발해가 건국되어 남북국 시대를 이루었다. 고려는 몽골의 침략을 받았지만, 이후 조선이 건국되어 유교를 통치 이념으로 삼았다. 조선은 임진왜란, 호란 등 외침을 겪었으며, 1910년 일제에 의해 강제 병합되었다. 일제강점기에는 독립운동이 전개되었고, 1945년 광복 이후 남북으로 분단되어 한국 전쟁을 겪었다. 현재 대한민국은 민주주의를 발전시키며 경제 성장을 이루었고, 조선민주주의인민공화국은 사회주의 체제를 유지하고 있다. 한국의 역사는 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 측면에서 변화를 겪었으며, 현재에도 지속적으로 발전하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국에 관한 - 동지

동지는 24절기 중 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날로, 한국에서는 작은설이라 하여 팥죽을 먹고, 중국과 일본에서도 가족과 함께 특별한 음식을 먹는 풍습이 있다. - 한국에 관한 - 보은 삼년산성

보은 삼년산성은 신라 시대에 축조되어 삼국 통일 과정에서 중요한 전략적 요충지 역할을 한 돌로 쌓은 산성으로, 축성에 3년이 걸렸다는 기록에서 유래되었으며, 성 내부 유적과 출토 유물은 당시 신라의 건축 기술과 사회상을 보여주는 중요한 자료이다. - 한국의 역사 - 일제강점기

일제강점기는 1910년부터 1945년까지 35년간 지속된 시기로, 강제 병합, 경제적 착취, 정치적 억압, 문화적 동화 정책 등이 특징이며, 3·1 운동과 같은 독립 운동이 전개되었고, 위안부 문제 등 심각한 인권 유린이 있었으며, 현재까지도 다양한 논의와 연구의 대상이 되고 있다. - 한국의 역사 - 국가재건최고회의

국가재건최고회의는 1961년 5·16 군사정변 이후 수립된 군사 정권 기구로, 헌법 일부 조항 효력 정지, 국회 해산 등 권위주의적 통치를 펼치며 경제 개발을 추진했으나 민주주의를 후퇴시켰다는 비판을 받았고, 1963년 제3공화국 출범과 함께 해산되었다. - 아시아 - 브루나이

브루나이는 보르네오 섬에 위치한 동남아시아 국가로, 이슬람 술탄국으로 독립하여 석유와 천연가스 생산을 기반으로 높은 국민 소득을 유지하며, 국왕이 강력한 권한을 행사하는 입헌 군주국이다. - 아시아 - 중앙아시아

중앙아시아는 유라시아 대륙 중심부에 위치한 지역으로, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄, 우즈베키스탄을 포함하며 다양한 지형과 기후, 실크로드의 중심지로서의 역사, 그리고 지정학적 경쟁이 치열한 지역이다.

2. 선사 시대

한국의 선사 시대는 대략 70만 년 전 구석기 시대 후기부터 시작되어 청동기 시대까지 이어지는 시기를 말한다. 이 시기는 문자로 기록을 남기지 않았기 때문에, 한반도에서 발굴된 유물과 유적을 바탕으로 고고학적 연구를 통해 당시의 생활 모습을 추정하고 있다. 이는 동아시아의 다른 지역 발굴 성과와 비교하며 연구된다.

한반도에 인류가 처음 살기 시작한 흔적은 평양직할시 력포구역 동굴에서 발견된 '력포인' 화석 등을 통해 알 수 있다.[192] 력포인은 원인에 가까운 특징을 가진 구인으로 추정되며, 평양 주변 동굴에서는 신인의 화석도 발견되었다.[192] 한반도 구석기 시대의 대표적인 유적으로는 경기도 연천군의 전곡리 유적이 있으며[193], 이곳에서 발견된 아슐리안 문화 형태의 주먹도끼는 세계적으로 주목받았다.[194][195] 구석기 시대 이후 기후가 점차 따뜻해지면서 신석기 시대로 접어들었다.

신석기 시대는 기원전 8000년경부터 시작된 것으로 보이며, 토기의 사용이 중요한 특징이다.[197] 제주도 고산리 유적에서 발견된 토기는 가장 오래된 것 중 하나로 추정된다.[198] 신석기 시대를 대표하는 토기는 표면에 기하학적인 무늬를 새긴 빗살무늬토기이다.[199][200] 이 시기 사람들은 돌을 갈아 만든 간석기를 사용하고, 점차 농경과 정착 생활을 시작했을 것으로 추정된다.

기원전 1000년경부터는 표면에 무늬가 없는 무문토기가 등장하며 청동기 시대가 시작된다.[201] 이 시기에는 청동기 사용, 마제석기의 발달, 그리고 벼농사의 시작이라는 중요한 변화가 있었다.[201] 청동기 문화는 중국 동북부(만주)에서 유입된 것으로 보이며[202], 요녕식 동검과 이후 발전한 한국식 동검이 대표적인 유물이다.[202][203] 한반도에서 청동기를 직접 제작했음을 보여주는 주형(거푸집)도 발견되었다.[204] 벼농사는 조나 기장과 달리 바닷길을 통해 중국에서 전래된 것으로 추정된다.[205] 또한, 청동기 시대의 중요한 특징 중 하나는 지석묘(고인돌)의 축조인데, 한반도 전역에서 수많은 고인돌이 발견되었으며, 특히 전라남도 지역에 집중적으로 분포한다.[206] 이러한 사회·문화적 변화를 바탕으로 점차 초기 국가 형태가 등장하게 된다.

2. 1. 구석기 시대

한국의 선사시대 중 구석기 시대는 약 70만 년 전부터 시작된 것으로 추정된다.[2][3] 다만, 시작 시기에 대해서는 50만 년 전[5] 또는 40만 년 전[1] 등 다양한 견해가 존재하며, 기원전 20030년경까지 이어진 것으로 본다. 이 시기 사람들은 돌을 깨뜨려 만든 뗀석기를 사용하여 사냥과 채집 생활을 하였다.한반도 여러 지역에서 구석기 시대 유적이 발견되었는데, 대표적인 곳으로는 충청북도 단양군의 금굴, 평안남도 상원의 검은모루 동굴, 덕천군의 승리산 동굴 최하층 유적, 충청남도 공주시의 석장리 유적 등이 있다. 이 유적들에서는 기원전 109만년 경의 것으로 추정되는[2][3] 뗀석기와 동물 뼈조각 등이 발견되고 있다.

초기 인류의 화석으로는 약 10만 년 전의 것으로 추정되는 평양시 역포구역에서 발견된 역포인과 덕천군 승리산 동굴 중층에서 발견된 덕천인, 그리고 단양 상시 바위그늘에서 발견된 기원전 3만 9천 년경의 남성 아래턱뼈인 상시인 등이 있다. 이들은 호모 하이델베르켄시스로 추정된다. 기원전 4만 년경에 현생 인류가 출현하였고, 기원전 3만 년경에는 한반도에 도달하여 주변 환경에 적응하며 작은 씨족 사회를 점차 형성해 나간 것으로 보인다.

구석기 시대 인류가 오늘날 한민족의 직접적인 조상으로 이어진다는 주장이 있으나, 이를 뒷받침할 실증적인 자료는 아직 부족하다. 1962년 함경북도 웅기 굴포리 유적 발굴을 시작으로 공주시 석장리, 제천 점말동굴, 덕천 승리산 동굴 등에서 구석기 시대 인골 발굴이 이루어지고 있지만, 아직 체질적인 특징을 명확히 확인할 수 있는 유골은 발견되지 않았다.[248]

=== 주요 유적지 ===

==== 연천 전곡리 유적 ====

경기도 연천군 전곡읍에 위치한 연천 전곡리 유적은 1979년부터 1992년까지 10여 차례의 발굴을 통해 전기 구석기 유물이 대량으로 출토된 중요한 유적이다. 해발 61m의 낮은 구릉지대에서 다섯 군데의 유적 지점이 확인되었다. 발굴된 유물로는 주먹도끼, 박편도끼, 뾰족찍개 등이 있으며, 대부분 석영이나 규암으로 된 자갈돌을 이용하여 제작되었다. 큰 자갈돌에서 떼어낸 뗀석기나 작은 자갈돌을 다듬은 찍개류(원핵석기)가 많이 발견되었다.[249]

==== 기타 주요 유적 ====

직립원인의 화석은 한반도에서 아직 확인되지 않았으나,[15] 관련 후보가 보고된 바는 있다.[2] 현재 함경북도, 평안남도, 경기도, 그리고 남북 충청도 등지에서 구석기 시대의 석기 유물이 발견되고 있다.[5]

2. 2. 중석기 시대

한국의 중석기 시대는 약 1만 년 전 부근으로, 구석기 시대에서 신석기 시대로 진행하는 과도기에 해당한다. 다만, 이 시기를 독립된 중석기 시대로 설정하는 것에 대해서는 학자들 사이에 의견이 갈리며, 동아시아 전체의 중석기 시대 구분 문제와 맞물려 다양한 논의가 이루어지고 있다.[250][251][252]한반도에서 발견된 대표적인 중석기 시대 유적으로는 양양 오산리 유적, 홍천 하화계리 유적, 김해 패총 하층, 제주 빌레못 동굴 등이 있다. 이 유적들은 구석기 시대 사람들이 중석기 시대까지 한반도에 계속 거주했음을 보여주는 증거이거나, 또는 초기 신석기 시대 사람들의 활동 흔적으로 해석된다.

2. 3. 신석기 시대

신석기 시대는 구석기 시대와 달리 돌을 갈아 만든 간석기가 쓰인 시대이다. 한국의 신석기 시대는 기원전 약 1만 년 전에서 4천 년 전의 시기에 해당된다.[253]

한국의 신석기 시대를 대표하는 유물로는 간석기를 비롯하여 빗살무늬토기와 덧무늬토기가 있다. 덧무늬토기는 한반도 남부의 일부 지방에서 발견되며, 빗살무늬토기는 한반도 전역에서 출토되었다. 이 때문에 한국의 신석기 문화를 빗살무늬토기 문화라고도 한다. 간석기는 신석기 초기부터 쓰였으나 농기구나 무기에 간석기를 본격적으로 쓰기 시작한 것은 중기 이후이다.[254]

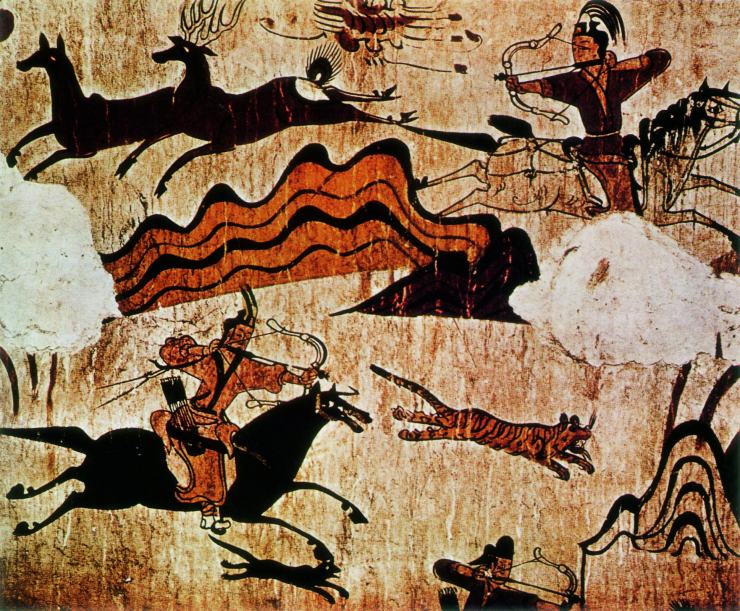

특히 울산 대곡리 반구대 암각화 (국보 제 285호)는 신석기 시대에 조성된 바위그림으로 선사인의 생활상이 잘 나타나 있다.

3. 상고 시대

한국의 선사 시대는 약 70만 년 전 구석기 시대부터 시작되어 신석기 시대를 거쳐 청동기 시대까지 이어진다. 구석기 시대에는 뗀석기를 사용하며 수렵과 채집 생활을 하였고, 경기도 연천군의 전곡리 유적, 충청남도 공주시 석장리 유적 등이 대표적이다.[249] 신석기 시대에는 간석기와 빗살무늬토기를 사용하며 농경과 정착 생활이 시작되었다.

기원전 2000년경 시작된 청동기 시대에는 농업 생산력이 증대하고 계급이 발생하면서 군장이 등장하였다. 이 시기 한반도와 만주 지역에는 한국 최초의 국가인 고조선이 세워졌다. 삼국유사에는 단군왕검이 기원전 2333년에 고조선을 건국했다는 단군 신화가 전해지는데,[21] 이는 한국 민족 정체성 형성에 중요한 역할을 했으나 역사적 사실로 보기는 어렵다.[22] 또한 중국 상나라 왕족 기자가 세웠다는 기자조선 설화도 있으나,[23] 고고학적 증거 부족으로 오늘날에는 사실로 받아들여지지 않는다. 역사 기록상 고조선은 기원전 7세기 중국 문헌에 처음 등장하며,[9] 기원전 4세기경에는 평양을 중심으로 강력한 세력을 형성했던 것으로 추정된다.[24][25]

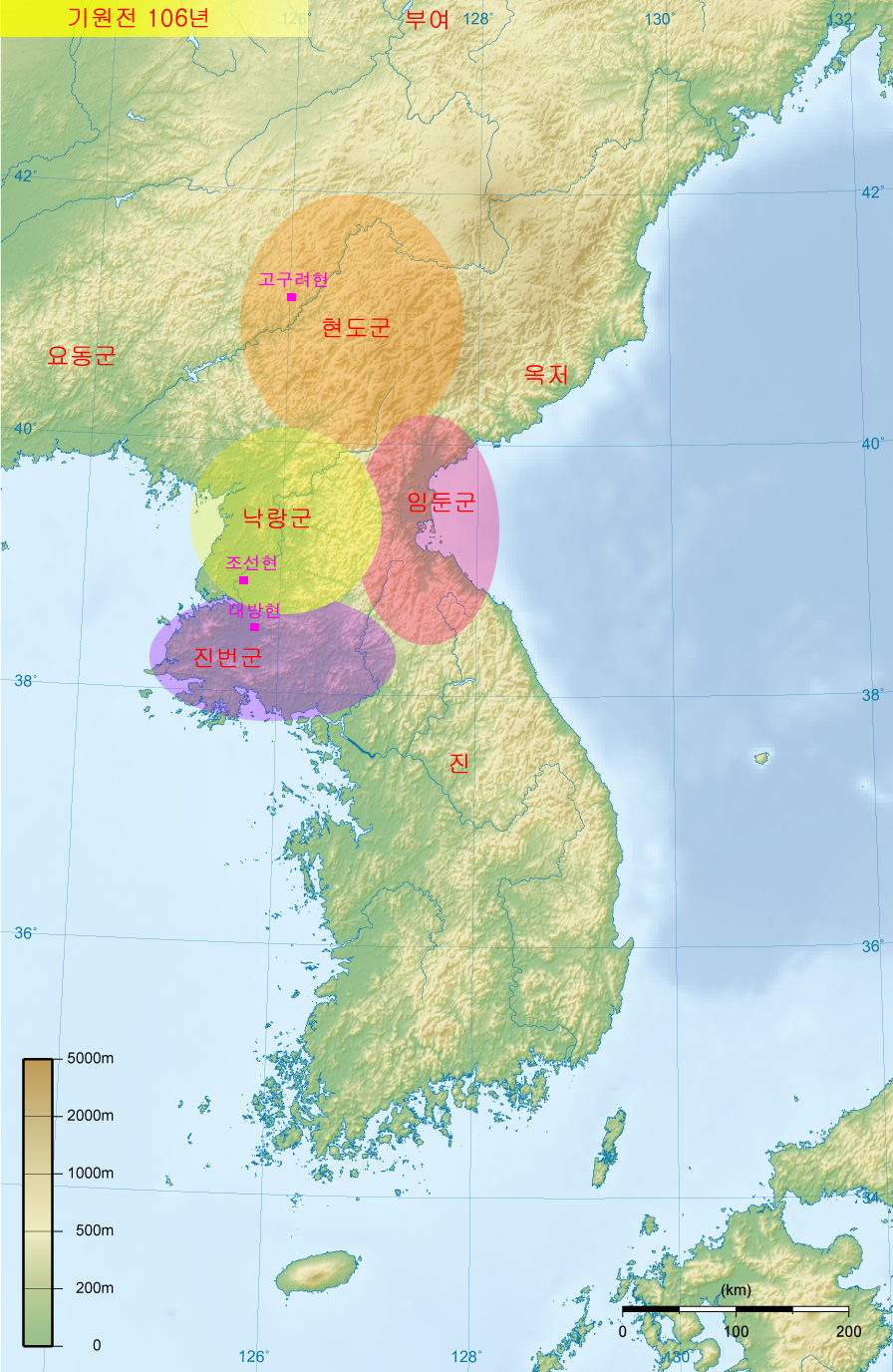

기원전 300년경부터는 철기 시대가 시작되어 철제 농기구와 무기가 보급되면서 사회 발전이 가속화되었다. 기원전 194년경에는 연나라 출신 위만이 준왕을 몰아내고 위만조선을 세웠다.[26][27] 위만조선은 철기 문화를 바탕으로 세력을 확장하고 한나라와의 중계 무역으로 번성했으나,[265] 기원전 108년 한나라 무제의 침략으로 멸망하였다.[266] 이후 한나라는 고조선의 옛 땅에 한사군(낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군)을 설치하여 직접 통치하려 했다.[266]

고조선 멸망 이후, 만주와 한반도 각지에서는 부여, 고구려, 옥저, 동예, 삼한(마한, 진한, 변한) 등 여러 나라들이 등장하여 성장하는 원삼국 시대가 전개되었다. 이들 국가는 철기 문화를 기반으로 각자의 독자적인 문화를 발전시키며 이후 삼국 시대의 토대를 마련하였다.[267]

3. 1. 청동기 시대

청동기 시대는 기원전 약 2000년부터 300년까지의 시기에 해당된다.

이 시기에는 농경의 발달로 잉여 생산물이 생겨났으며, 청동기가 사용되기 시작하면서 사유재산 제도와 계급이 발생하였다. 그 결과, 부와 권력을 가진 군장이 출현하였고, 이들이 다스리는 성읍국가로 발전했을 것으로 추정된다. 군장은 세력을 키워 주변 지역을 통합하며 점차 국가의 기틀을 마련하였다. 국가가 형성되면서 인구가 증가하고 사회 질서를 유지하기 위한 법도 생겨난 것으로 보인다.

청동기 시대를 대표하는 유물로는 고인돌, 비파형 동검, 미송리식 토기 등이 있다.

3. 1. 1. 홍산문명

주어진 원본 소스에는 '홍산문명'에 대한 내용이 포함되어 있지 않습니다. 따라서 해당 섹션 내용을 작성할 수 없습니다.3. 2. 고조선

고조선은 청동기 시대에 세워진 한국 최초의 국가이다.[9] 삼국유사에는 단군왕검이 기원전 2333년에 평양성을 도읍으로 삼아 조선이라는 나라를 세웠다고 기록되어 있으나, 이는 단군 신화의 일부로 역사적 사실로 받아들이기는 어렵다.[258][22] '단군'은 특정 인물의 이름이라기보다는 고조선을 다스리던 군장의 칭호였을 가능성이 높으며, 여러 단군이 있었을 것으로 추정된다. 일부에서 환단고기를 근거로 역대 단군의 이름과 재위 기간을 주장하기도 하지만, 학계에서는 환단고기를 신뢰할 수 없는 위서로 판단하여 사료로 인정하지 않는다.[259]과거 역사서에는 기원전 12세기경 중국 상나라의 왕족인 기자가 세웠다는 기자조선 이야기가 등장한다. 근대 이전까지 기자는 중국의 선진 문물을 전해준 인물로 여겨졌으나,[23] 역사적, 고고학적 증거가 부족하여 오늘날에는 사실이 아닌 설화로 평가받는다.

역사 기록상 고조선이 처음 등장하는 것은 기원전 7세기에 쓰인 중국 제나라의 《관자》로, 제나라와 교역이 있었음을 보여준다.[9] 기원전 4세기 무렵에는 중국에 널리 알려질 정도로 성장했으며, 이 시기에 수도를 평양으로 옮긴 것으로 추정된다.[24][25]

기원전 194년, 연나라 출신의 위만이 망명해 와서 당시 왕이었던 준왕을 몰아내고 정권을 잡아 위만조선을 세웠다.[26][27] 위만조선은 철기 문화를 본격적으로 수용하며 활발한 정복 활동을 벌여 영토를 확장했고, 한나라와의 중계 무역을 통해 강력한 세력을 구축했다.[265] 고조선의 강역 문제나 문화, 사회 제도에 대해서는 여러 논의가 있으며, 사회적으로는 신분제가 있었고 8조법과 같은 법률로 사회 질서를 유지했다.

위만의 손자인 우거왕 때, 한나라와의 무역 독점 문제 등으로 갈등이 깊어졌다. 한나라 무제는 기원전 109년 대규모 군대를 보내 고조선을 침공했고, 1년여의 전쟁 끝에 기원전 108년 위만조선은 멸망했다.[266] 한나라는 고조선의 옛 땅에 한사군(낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군)을 설치하여 직접 통치하려 했으며, 이들 군현은 이후 고구려 미천왕이 축출할 때까지 한반도 북부에 영향을 미쳤다.[266] 고조선 멸망 이후 만주와 한반도 각지에서는 부여, 고구려, 옥저, 동예, 삼한 등 여러 나라가 성장하는 기반이 마련되었다.

3. 2. 1. 고조선의 강역 문제

고조선의 도읍이었던 평양성이 요동이나 요서에 있는 평양인지 아니면 지금의 평양시인지에 대해서는 확실히 밝혀진 바가 없다. 이는 문헌 자료가 절대적으로 부족하기 때문이다. 다만 고조선의 특징적인 유물인 세형동검이 만주 지역에서도 출토되고 문헌에 고조선이 연나라와 싸워 패했다는 기록이 있어 기원전 3세기를 전후로 하여 남쪽으로 천도한 것으로 보인다.[261]3. 2. 2. 고조선의 문화와 사회 제도

고조선 후기인 위만조선 시대의 기록을 통해 당시 사회 모습을 엿볼 수 있다. 기록에는 박사, 경, 대부, 상, 대신, 장군 등 다양한 관직명이 등장하는데, 이는 고조선에 중앙 정치 조직이 존재했음을 보여준다. 그러나 지방 세력들은 여전히 독자적인 정치 권력과 군사력을 가지고 있었다. 한 예로, 조선상이었던 역계경은 한나라에 대한 외교 정책 문제로 왕과 의견 충돌을 빚자, 자신을 따르는 2천여 가구를 이끌고 한반도 남쪽으로 이주한 사건이 있었다. 이는 중앙 정부의 통제력이 지방까지 완전히 미치지는 못했음을 시사한다. 고조선은 왕과 귀족, 그리고 노비가 존재하는 신분제 사회였으며, 사회 질서를 유지하기 위해 8조법과 같은 법률 체계를 갖추고 있었다.[262]3. 3. 철기 시대

한국의 철기 시대는 일반적으로 기원전 300년경부터 서기 300년경까지의 시기를 가리키며[263], 기원전 5세기에서 기원전 4세기 무렵 중국의 영향을 받아 형성된 것으로 파악된다.[264]이 시기에는 주철(鑄鐵) 기술이 도입되어 철제 농기구와 무기가 제작되었다. 철제 농기구는 농업 생산력을 크게 증대시켰고, 철제 무기는 정복 활동을 촉진하여 국가 발전에 영향을 미쳤다. 한국의 철기 문화는 무쇠와 강철 제련 기술이 거의 동시에 발전한 특징을 보인다.[264] 당시 유물 중 무덤 부장품으로 발견되는 덩이쇠(철정, 鐵鋌)는 지배 계층이 철 생산과 유통을 중요하게 여겼음을 시사한다.[264]

철기 문화의 수용은 사회·경제적 발전을 이끌었으며, 이는 만주와 한반도 각지에서 부여, 고구려, 옥저, 동예, 삼한 등 여러 나라가 성립하고 성장하는 기반이 되었다.[264][267] 이전 시기 고조선 역시 철기 문화를 바탕으로 세력을 확장했으나, 기원전 108년 한나라에 의해 멸망하고 그 지역에는 한사군이 설치되었다.

3. 3. 1. 위만조선

중국 연나라 출신[220] 망명자 위만은 고조선으로 망명한 뒤, 당시 왕이었던 준왕을 몰아내고 왕위를 찬탈하여 위만조선(기원전 194년경[219] ~ 기원전 108년)을 건국하였다.[265][219] 위만조선은 고고학적으로 존재를 증명할 수 있는 한반도 최초의 국가로 평가되기도 한다.[220]위만조선은 활발한 정복 사업을 통해 영토를 확장하고 중앙 정치 조직을 갖추었으며, 한나라와의 중개 무역을 독점하여 강력한 세력을 형성하였다.[265]

위만의 손자인 우거왕 대에 이르러, 위만조선은 중국에서 온 망명자들을 많이 받아들이는 한편, 주변의 예나 진국 같은 나라들이 한나라와 직접 교역하는 것을 막았다.[266] 이에 한나라의 무제는 기원전 109년 사신 섭하를 보내 우거왕에게 무역 독점을 중지할 것을 요구했으나, 우거왕은 이를 받아들이지 않았다.[266]

결국 한나라와 위만조선 사이에 전쟁이 발발하였고, 위만조선은 기원전 108년에 멸망하였다.[266][220] 위만조선 멸망 후, 한 무제는 옛 고조선 영토에 한사군(낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군)을 설치하여 직접 지배하였다.[266][220] 이들 중 일부는 비교적 일찍 소멸하거나 후퇴하였으나, 특히 낙랑군은 약 400년간 존속하며 중국 왕조와의 문화 및 경제 교류 중심지 역할을 하다가[30] 313년 고구려의 미천왕에 의해 완전히 축출되었다.[266][30]

3. 3. 2. 원삼국 시대

철기 문화가 보급되어 생산력이 향상되고 강력한 무기가 사용되면서, 고조선 멸망 이후 한반도와 주변 지역에는 여러 소국들이 등장하여 경쟁하였다. 일부 소국은 주변 세력을 병합하며 성장하여 연맹 왕국으로 발전했고, 이는 이후 중앙 집권 국가 형성의 기반이 되었다. 고조선이 기원전 108년 한에 의해 멸망하고 한사군이 설치된 이후부터 삼국 시대가 본격적으로 시작되기 전까지, 여러 나라들이 나타나고 사라지며 경쟁하던 이 시기를 원삼국 시대 또는 열국 시대라고 부른다.[267] 이 시기에는 부여, 고구려, 옥저, 동예, 삼한(마한, 진한, 변한), 탐라, 우산국 등 다양한 정치체들이 존재했다.'''주요 국가 및 세력'''

- '''부여'''

기원전 3세기경부터 예맥(濊貊) 계통의 부여족이 세운 국가로, 쑹화강 유역을 중심으로 만주 일대를 지배했다. 해모수의 북부여 건국 신화와 금와왕의 동부여 건국 설화가 전해진다. 왕 아래 마가(馬加), 우가(牛加), 저가(猪加), 구가(狗加) 등의 제가(諸加)들이 각기 행정 구역인 사출도(四出道)의 일부를 다스리는 연맹 왕국의 형태를 띠었다. 사출도의 큰 지역은 수천 가구, 작은 지역은 수백 가구에 달했으며, 피지배층인 하호(下戶)는 노예와 같은 처지였다고 전해진다. 12월에는 영고(迎鼓)라는 제천 행사를 열었으며, 도둑질이나 간음 등을 엄격히 처벌하는 법률이 있었다. 부여는 이후 고구려에 흡수되었으나,[267] 538년 백제 성왕이 국호를 남부여로 바꾸며 그 명맥을 이었다. 오늘날 충청남도 부여군의 지명과 의령 여씨의 성씨에 그 흔적이 남아있다.

- '''고구려'''

압록강 중류 지역에서 성장한 고구려는, 주몽 설화에서 나타나듯 부여 계통의 이주민 세력이 토착 세력과 결합하여 형성된 것으로 보인다. 초기에는 5부족 연맹체의 성격을 띠었으며, 산악 지대에 위치하여 농경에 불리했기 때문에 활발한 정복 활동을 통해 세력을 확장했다. 주변의 소국들을 복속시키고, 이후에는 강력한 경쟁 상대였던 부여까지 흡수하며 동북아시아의 강자로 부상했다.[267]

한반도 동해안 지역에는 옥저와 동예가 있었다. 이들은 예맥 계통으로 고구려와 언어 및 풍습이 유사했다고 한다. 옥저는 현재의 함경도 일대에 위치했으며, 왕 없이 후(侯), 읍군(邑君), 삼로(三老) 등으로 불리는 군장들이 각 읍락을 다스렸다. 해산물 등 자원이 풍부했으나 정치적으로 크게 성장하지 못하고 결국 고구려에 복속되었다. 동예는 현재의 강원도 북부 동해안 지역에 위치했으며, 농업과 방직 기술이 발달했다. 각 읍락은 산천을 경계로 구역이 나뉘었고, 다른 부족의 영역을 침범하면 책화(責禍)라 하여 노비나 소, 말로 변상하게 하는 제도가 있었다. 10월에는 무천(舞天)이라는 제천 행사를 열었다. 동예 역시 고구려의 압력을 받아 복속되었다.[267]

- '''삼한'''

한반도 남부에는 마한, 진한, 변한의 삼한이 자리 잡고 있었다. 기원전 4세기경의 세형동검 유물이나 고인돌 등은 이 지역에 일찍부터 여러 정치 세력이 존재했음을 보여준다. 기원전 3세기의 기록인 《삼국지》 〈위서〉 동이전에는 삼한에 70~80여 개의 소국이 있었으며, 큰 나라는 1만여 가구, 작은 나라는 수백에서 수천 가구에 이르렀다고 기록되어 있다. 이 소국들이 점차 연맹체를 이루어 삼한으로 발전했다.[267]

- '''마한''': 한강 유역과 충청도, 전라도 지역에 분포했던 54개 소국 연맹체로, 삼한 중 가장 세력이 컸다. 그중 목지국(目支國)의 지배자가 진왕(辰王) 또는 마한왕으로 불리며 삼한 전체를 대표하기도 했으나, 3세기경 세력이 약화되면서 백제가 그 중심 세력으로 성장했다. 온조가 마한 세력을 통합하여 백제 건국의 기초를 다졌다는 설화가 전해진다.

- '''진한''': 낙동강 동쪽의 경상도 지역에 위치한 12개 소국 연맹체였다. 이 중 경주 지역의 사로국(斯盧國)이 주변 세력을 통합하며 신라로 발전했다. 일부 기록에는 진나라 유민들이 이주하여 세웠다는 설도 전해진다.

- '''변한''': 낙동강 하류의 경상남도 지역에 위치한 12개 소국 연맹체였다. 특히 철 생산이 발달하여 낙랑군, 대방군, 왜 등지에 수출했다. 이 지역에서는 김해의 구야국(狗邪國)을 중심으로 가야 연맹이 성장했다.

- '''삼한의 생활''': 삼한 사회는 농경이 발달했으며, 철기 문화가 보급되었다. 정치적 지배자 외에 제사장인 천군(天君)이 신성 지역인 소도(蘇塗)를 주관하며 제사를 담당했다. 소도는 죄인이 도망쳐 들어가도 함부로 잡지 못하는 신성불가침 지역이었다. 파종 후인 5월과 추수 후인 10월에 계절제라는 제천 행사를 열어 풍요를 기원하고 축제를 즐겼다.[267]

'''원삼국 시대의 주요 세력'''

이처럼 원삼국 시대는 고조선 멸망 이후의 혼란 속에서 여러 정치 세력들이 등장하고 경쟁하며 각자의 문화를 발전시킨 시기였다. 이러한 과정을 통해 성장한 고구려, 백제, 신라, 가야 등은 이후 한반도의 역사를 주도하는 삼국 시대를 열게 되는 중요한 기반을 마련했다.[267]

4. 고대

한국의 고대는 일반적으로 기원전후 시기부터 여러 국가가 등장하여 경쟁하던 시기를 거쳐, 668년 고구려 멸망까지를 주요 범위로 본다. 이 시기는 한반도와 만주 지역에서 여러 국가들이 형성되고 발전하며 고대 국가의 기틀을 마련한 중요한 전환기였다.

청동기 시대 후반에서 철기 시대로 넘어가면서 한반도에는 중요한 사회 변화가 나타났다. 기원전 5세기에서 4세기 무렵 중국으로부터 철기 문화가 유입되었고, 특히 주철 기술로 제작된 철제 농기구는 농업 생산력을 크게 향상시켰다.[264] 늘어난 생산력과 인구를 바탕으로 사회 통합이 진전되면서 초기 국가 형태가 등장하기 시작했다. 한국 고대 국가의 형성에 대해서는 여러 학설이 있는데, 유력한 지도자를 중심으로 세력이 커지며 국가가 형성되었다는 군장국가설과, 지역의 중심 마을(성읍)이 주변 지역을 통합하며 발전했다는 성읍국가설 등이 논의되고 있다.[255]

철기 문화를 바탕으로 성장한 고조선은 중국 한나라와 대립할 정도로 발전했으나, 내부 분열과 한나라의 침입으로 결국 멸망하였다. 기원전 195년경 연나라 출신 위만이 고조선의 준왕을 몰아내고 위만조선을 세웠다. 위만조선은 활발한 정복 활동과 중개 무역 독점을 통해 강력한 세력을 구축했으나,[265] 기원전 108년 한나라 무제의 침공으로 멸망하였다. 한 무제는 고조선 영토에 낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군 등 이른바 한사군을 설치하여 직접 지배하려 했다. 이 한사군은 이후 토착 세력의 저항과 고구려의 성장으로 점차 축소되거나 축출되어, 4세기 초 고구려 미천왕이 낙랑군과 대방군을 완전히 몰아낼 때까지 약 400년간 존속했다.[266]

고조선 멸망 이후 만주와 한반도 각지에서는 부여, 고구려, 옥저, 동예, 삼한(마한, 진한, 변한) 등 여러 나라와 정치 집단들이 새롭게 성장하였다. 이들은 철기 문화를 더욱 발전시키고 각자의 독자적인 문화를 형성하며 점차 고대 국가의 면모를 갖추어 나갔다.

기원전 1세기 무렵부터 이들 여러 세력은 통합과 경쟁을 거치면서 점차 고구려, 백제, 신라의 세 나라로 정립되어 갔다. 한반도 남부의 변한 지역에서는 가야 연맹이 독자적인 세력을 형성하였다. 이들 네 세력이 서로 경쟁하고 교류하며 발전해 나간 시기를 삼국 시대라고 부른다. 삼국은 각기 다른 시기에 고대 국가 체제를 완성하고 영토 확장을 추구하며 치열하게 경쟁하였다.

4. 1. 삼국시대

한국의 고대는 대략 기원전 1세기부터 시작하여 고구려, 백제, 신라가 중심이 된 삼국시대를 거쳐 668년 고구려 멸망까지 이어진다. 이 시기에는 가야 연맹도 존재했다.

고구려, 백제, 신라, 가야 연맹은 각자 고유의 건국 신화를 가지고 있으며, 정확한 건국 시기를 알기는 어렵지만 대략 기원전 1세기 무렵부터 주변의 작은 나라들을 통합하며 성장하기 시작했다. 이 나라들은 고조선 사회의 외곽 지역에서 서로 다른 시기에 독자적으로 성립되었으며, 4세기 중반 이후 국경을 맞대기 전까지는 상당 기간 동안 서로 별다른 교류 없이 발전해 나갔다.[268]

일부 학자들은 가야가 562년에 멸망하기 전까지 네 나라가 공존했다는 점을 들어, 이 시기를 '사국 시대'[269]라고 부르기도 한다.

'''삼국시대의 정치'''

삼국 시대 초기 국가들은 국왕과 각 지역의 유력 세력(부, 部)이 연합한 연맹 왕국의 형태를 띠었다. 고구려에는 5부, 백제에는 고구려-부여 계통의 이주민들이 형성한 부, 신라에는 6부가 존재했다. 이들 부는 자체적인 군사력이나 외교권은 없었지만, 자신들의 영역 내에서는 상당한 자치권을 누렸다. 시간이 흐르면서 점차 왕권이 강화되었고, 관등제가 정비되면서 왕을 중심으로 한 중앙 집권적인 체제가 마련되었다. 각국은 율령을 반포하고 인구를 조사하여 세금을 걷는 등 국가 통치 체계를 강화했다. 하지만 귀족 세력의 힘은 여전히 강했으며, 실제 국가 운영은 왕과 귀족들이 참여하는 회의를 통해 이루어졌다. 고구려의 대대로, 백제의 정사암 고사, 신라의 화백 제도 등은 삼국시대 후기까지도 귀족의 영향력이 상당했음을 보여준다.[268]

'''삼국시대의 언어'''

삼국사기에는 세 나라 사이에 많은 교류가 있었음이 기록되어 있지만, 통역이 필요했다는 기록은 찾아보기 어렵다. 중국의 역사서인 《삼국지》 위지 동이전에는 고구려와 동예, 옥저의 말이 비슷했다고 기록되어 있으며, 《양서》에서도 고구려, 백제, 신라의 복장, 예절, 언어가 비슷했다고 전한다. 오늘날 남아있는 고구려, 백제, 신라의 어휘와 이두 표기에서도 많은 공통점이 발견되며, 이는 중세 국어와도 연결된다. 따라서 삼국시대 각 나라의 언어는 서로 의사소통에 큰 어려움이 없을 정도로 유사했을 것으로 추정된다.[270]

4. 1. 1. 고구려

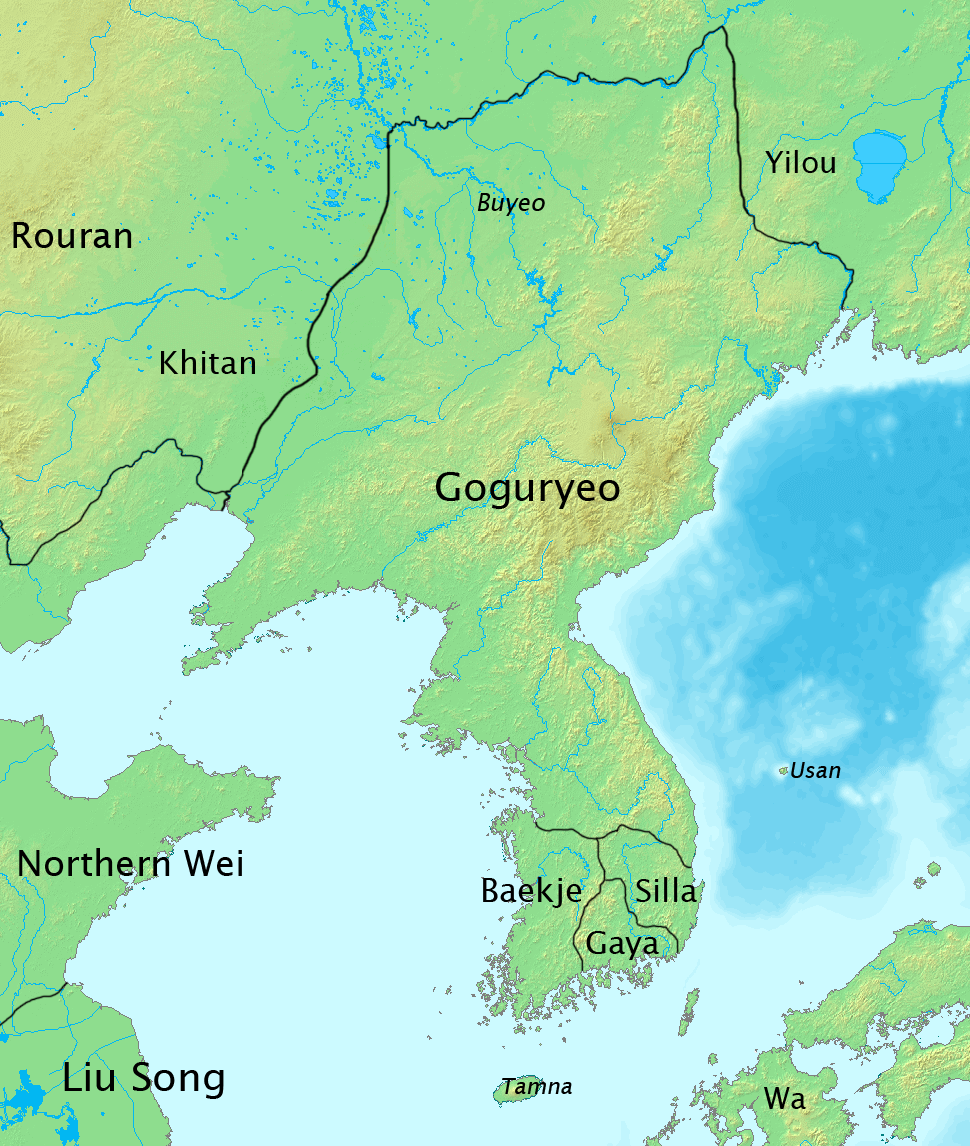

고구려(高句麗)는 기원전 37년부터 서기 668년까지 한반도 북부와 만주 일대를 지배했던 고대 국가이다. 기원전 37년 주몽(시호 동명성왕)이 이끄는 부여족의 한 갈래가 압록강 지류인 훈강(비류수) 유역에 건국하며 성립되었다.[43] 고구려(Koguryŏ)는 고려(Koryŏ)라고도 불렸으며, 이는 현대 한국의 명칭 '코리아(Korea)'의 기원이 되었다.[45]

고구려는 초기부터 주변 세력, 특히 한족(漢族)과의 투쟁을 통해 성장했다. 1세기 태조왕 대에 중앙집권 국가의 기틀을 마련하고, 동예와 옥저를 복속시켜 영토를 확장했다. 고국천왕은 왕위 계승을 부자상속제로 확립하고 5부 행정 구역을 설정하는 등 체제를 정비하여 왕권을 강화했다.

3세기와 4세기에는 중국 및 선비와의 영토 분쟁이 잦았다. 242년 중국 요새를 공격하며 고구려-위 전쟁을 시작했으나, 244년 위나라의 침략으로 수도 환도가 파괴되는 등 큰 타격을 입었다. 이로 인해 옥저와 예에 대한 지배력이 약화되고 경제적 어려움을 겪었다. 그러나 고구려는 재건에 힘써 4세기 초, 진(晉)나라를 공격하여 낙랑군과 대방군을 정복하고 한반도에서 중국 세력을 완전히 몰아내 고조선의 옛 땅을 회복했다.[46][47] 미천왕 시기에는 서안평을 확보하기도 했다. 하지만 고국원왕 때에는 백제와 전연의 공격으로 국가적 위기를 맞기도 했다. 이후 소수림왕 대에 태학 설립, 불교 공인(372년), 율령 반포 등을 통해 중앙집권 체제를 완성하고 국가를 재정비했다.[44]

5세기 고구려는 광개토대왕과 장수왕의 통치 아래 전성기를 맞이하며 동아시아의 강대국으로 부상했다.[48][49][50] 광개토대왕은 남쪽으로 백제의 수도 한성(漢城)을 공격하여 임진강과 한강 유역까지 영토를 확장하고, 신라의 내물왕을 도와 왜구를 격퇴했다. 북쪽으로는 후연을 공격하여 요동을 완전히 차지하고 요서 일부까지 진출했으며, 숙신과 동부여를 복속시켜 만주와 한반도에서 우월한 지위를 확보했다.[52][53][54][55] 그의 아들 장수왕은 중국의 남북조 및 유연(柔然) 등과 외교 관계를 맺으며 중국을 견제했다. 427년에는 수도를 평양으로 옮겨 남진 정책을 본격화하고 중앙 집권 체제를 강화했다. 475년에는 백제의 한성을 함락시키고 개로왕을 살해하여 고국원왕의 원수를 갚았으며, 남쪽으로 아산만까지 영토를 넓혔다. 이 시기 고구려는 백제와 신라를 복속시켜 한반도의 최강자로 군림했으며, 정치, 경제, 제도 등 다방면에서 체제를 완성했다.

고구려는 강력한 군사력을 바탕으로 한반도 패권을 다투는 한편, 여러 중국 왕조와도 군사적 충돌을 겪었다. 특히 7세기 초, 수나라의 대규모 침공을 네 차례나 성공적으로 막아냈는데, 612년 을지문덕 장군이 이끈 살수 대첩은 수나라에 결정적인 타격을 주어 결과적으로 수나라 멸망의 한 원인이 되었다.[57][58][59][60][61][62] 수나라에 이어 중국을 통일한 당나라 역시 고구려를 침략했다. 642년 쿠데타로 실권을 장악한 연개소문의 강경한 대외 정책을 빌미로 당 태종이 직접 군대를 이끌고 침공했으나, 안시성에서 성주 양만춘(楊萬春 혹은 梁萬春)이 이끄는 고구려군의 강력한 저항에 부딪혀 패퇴했다.[63] 이후 당 고종은 신라와 동맹을 맺고 다시 고구려를 공격했으나 662년 패배했다.[64][65]

그러나 계속된 전쟁으로 고구려의 국력은 점차 쇠퇴했다. 666년 연개소문이 사망한 후, 그의 아들들과 동생 사이에 권력 다툼이 벌어져 극심한 내분과 정치적 혼란에 빠졌다. 장남 연남생은 당나라에, 동생 연정토는 신라에 투항하는 등 지배층의 분열은 심각했다. 이 기회를 틈타 나당연합군은 667년 대규모 침공을 감행했고, 결국 668년 수도 평양성이 함락되면서 고구려는 멸망했다. 당나라는 고구려 옛 땅에 안동도호부를 설치했고, 일부 영토는 신라에 편입되었다.[66]

고구려 멸망 이후, 요동반도와 한반도 해서 지방, 호남 지방 등지에서 고구려 부흥운동이 일어났다. 해서 지방에서는 검모잠이 고안승을 왕으로 추대하고 신라의 지원을 받아 항전했으나, 내부 분열로 안승이 검모잠을 살해하면서 실패로 끝났다. 안승 세력은 호남 지방으로 이동하여 신라의 지원 아래 익산에 보덕국(報德國)을 세웠다.[271] 보덕국은 나당 전쟁에 참여하고 일본과 교류하기도 했으나, 초대 왕 보덕왕이 신라에 귀순하자 대문의 난이 일어나 멸망했다.[272] 보덕국 유민들은 남원경(현재 남원시)으로 이주하여 거문고 등 고구려 문화를 전파하는 데 기여했다.[273][274] 요동반도에서는 보장왕의 손자 고보원이 당나라의 지원을 받아 소고구려(小高句麗)를 세웠으나, 이후 발해에 편입되었다. 고구려 유민과 말갈족이 세운 발해는 고구려를 계승하여 옛 영토 상당 부분을 회복했으며, 발해 멸망 후에는 왕자 대광현이 유민을 이끌고 고려에 귀순하여 고구려의 역사는 고려로 이어졌다.

4. 1. 2. 백제

백제(百濟)는 기원전 18년 온조가 하남 위례성에 도읍하여 건국한 나라이다.[67] 삼국사기 기록에 따르면, 백제는 고구려 시조 주몽의 아들 온조가 남하하여 세운 나라로, 초기에는 마한 연맹체의 일부였다.[275][68] 백제는 3세기 경 고이왕 대에 이르러 한강 유역을 완전히 장악하고 국가 체제를 정비하며 점차 충청도, 전라도 지역으로 세력을 확장해 나갔다.

4세기 근초고왕 때 백제는 전성기를 맞이하였다. 북쪽으로는 황해도 일부 지역까지 진출하였고, 남쪽으로는 마한의 남은 세력을 완전히 병합하여 한반도 서부 대부분을 아우르는 강력한 고대 국가로 성장했다. 이 시기 백제는 활발한 해상 활동을 통해 중국 남조 및 왜와 교류하며 선진 문물을 받아들이고 전파했다.

그러나 5세기에 들어서면서 고구려 장수왕의 적극적인 남진 정책으로 인해 큰 위기를 맞았다. 특히 475년에는 수도 한성(현재의 서울)이 고구려군에게 함락되고 개로왕이 전사하는 국가적 위기를 맞았다. 이로 인해 백제는 웅진(熊津, 현재의 충청남도 공주시)으로 수도를 옮겨야 했다.

웅진 천도 이후 침체기를 겪던 백제는 동성왕, 무령왕 대를 거치며 점차 안정을 되찾고 국력을 회복하기 시작했다. 특히 무령왕릉의 발굴을 통해 당시 백제의 높은 문화 수준과 활발했던 국제 교류의 흔적을 확인할 수 있다. 성왕 대에는 538년 수도를 사비성(泗沘城, 현재의 충청남도 부여군)으로 다시 옮기고 국호를 일시적으로 '''남부여'''(南扶余)로 바꾸는 등 국가 중흥을 위한 노력을 더욱 가속화했다. 성왕은 신라와 나제동맹을 맺고 고구려를 공격하여 한강 유역 일부를 되찾기도 했으나, 동맹이었던 신라 진흥왕의 배신으로 관산성 전투에서 전사하면서 백제의 중흥 노력은 큰 타격을 입었다.

이후 무왕과 의자왕 대에도 국력 회복을 위한 노력이 있었으나, 의자왕 말기에는 잦은 전쟁과 정치적 혼란, 귀족 세력의 분열 등으로 국력이 크게 소모되었다. 결국 백제는 660년 신라와 당나라의 연합군(나당연합군)의 공격을 받아 수도 사비성이 함락되고 멸망했다.[80]

백제 문화는 일반적으로 세련되고 섬세하며 개방적인 특징을 지닌 것으로 평가된다. 특히 불교 문화가 크게 융성하여 정림사지 오층석탑, 익산 미륵사지 석탑, 백제 금동대향로, 서산 용현리 마애여래삼존상 등 뛰어난 예술 작품들을 남겼다. 백제는 뛰어난 해상 활동 능력을 바탕으로 중국 남조와 활발히 교류하며 선진 문물을 받아들였고, 이를 다시 일본(왜)에 전파하는 중요한 역할을 수행했다.[70][71] 한자, 불교, 유교 경전, 천문학, 지리, 의약, 건축, 공예, 음악 등 다양한 분야의 문물이 백제를 통해 일본으로 건너가 고대 일본 아스카 문화 등의 발전에 큰 영향을 미쳤다.[72][73][74][75][76][77] 아직기, 왕인, 노리사치계 등의 학자와 기술자들이 일본에 건너가 활동한 기록이 남아있다.

4. 1. 3. 신라

신라(新羅)는 경주 지역을 중심으로 기원전 57년 박혁거세가 진한의 6개 부족을 통합하여 건국했다고 전해진다.[81] 신라는 삼국 중 가장 늦게 국가의 기틀을 마련했다. 초기에는 박(朴), 석(昔), 김(金)의 세 성씨가 번갈아 왕위를 계승했으며, 유력 집단의 우두머리를 이사금이라 칭했다. 이 시기 주요 집단들은 각자 독자적인 세력 기반을 유지하고 있었다.

4세기 내물 마립간(내물왕) 대에 이르러 신라는 활발한 정복 활동을 통해 진한 지역 대부분을 차지하며 중앙 집권 국가로 발전하기 시작했다. 이때부터 김씨에 의한 왕위 계승권이 확립되었다. 6세기 초 지증왕은 국호를 '신라'로 확정하고 군주의 칭호도 마립간에서 '왕'으로 바꾸는 등 정치 제도를 정비했다. 또한 이사부를 보내 울릉도의 우산국을 복속시켰다.

법흥왕은 병부 설치, 율령 반포, 공복 제정 등을 통해 통치 질서를 확립하고, 골품 제도라는 신분 제도를 정비했다. 또한 이차돈의 순교를 계기로 불교를 공인하여 새로운 사상적 기반을 마련하고 성장하는 세력들을 포섭하고자 했다. 이를 통해 신라는 중앙 집권 국가 체제를 완비하였다.

진흥왕 대에 신라는 전성기를 맞이하여 삼국 간의 항쟁을 주도하기 시작했다. 진흥왕은 청소년 수련 단체인 화랑도를 국가적인 조직으로 개편하여 인재를 양성하고, 불교 교단을 정비하여 사상적 통합을 도모했다. 군사적으로는 백제와 연합하여 고구려가 점령하고 있던 한강 유역을 빼앗았으나, 이후 백제를 공격하여 한강 유역 전체를 독차지했다. 이를 통해 신라는 황해를 통한 중국과의 직접 교역로를 확보하고 경제적, 전략적 우위를 점하게 되었다. 또한 함경도 지역까지 영토를 확장하고, 562년에는 대가야를 정복하여 낙동강 서쪽 지역까지 장악했다. 진흥왕의 영토 확장은 북한산, 창녕, 황초령, 마운령 등지에 세워진 진흥왕 순수비를 통해 확인할 수 있다.

신라는 삼국 중 가장 약소국이었으나, 뛰어난 외교술을 발휘하여 강대국들과의 관계를 유리하게 이끌었다.[82] 7세기 들어 당나라와 나당 동맹을 결성한 신라는 무열왕과 김유신 등의 활약으로 660년 백제를 멸망시켰다. 이어 문무왕 대인 668년에는 고구려마저 멸망시켰다. 이후 신라는 한반도 전체를 지배하려던 당나라의 야욕에 맞서 나당 전쟁을 벌였고, 매소성 전투와 기벌포 전투 등에서 승리하며 당나라 세력을 축출했다. 마침내 신라는 대동강 이남에서 원산만에 이르는 지역을 확보하여 신라의 삼국 통일을 이루었다.

신라는 고유한 문화를 발전시켰는데, 특히 금관 등 황금 유물에서 보이는 정교한 금속 공예 기술이 특징적이다. 이는 북방 유목 민족 문화의 영향을 보여주는 것으로 평가받는다. 또한 불교를 적극 수용하여 황룡사, 분황사 등 많은 사찰을 건립하고 찬란한 불교 문화를 꽃피웠다. 통일 이후 신라는 안정된 사회를 바탕으로 문화적 황금기를 누렸다.

4. 1. 4. 가야 연맹

가야(伽倻 혹은 加耶, 伽耶)는 삼한 시대의 변한 지역을 기반으로 낙동강 유역에 존재했던 여러 소국들의 연맹체이다.2~3세기경 김해 지역의 금관가야(건국 설화상 기원후 42년 건국)를 중심으로 대가야, 성산가야, 아라가야, 고령가야, 소가야 등이 연합하여 전기 가야 연맹을 형성하였다. 가야는 특히 김해 지방에서 생산되는 질 좋은 철을 바탕으로 국력을 키웠으며, 이를 왜 등지와 활발히 교역하였다. 풍부한 철 생산과 더불어 평야 지대를 중심으로 농업 또한 발달하였다.

그러나 4세기 말, 고구려 광개토대왕의 군사 활동으로 인해 금관가야가 큰 타격을 입으면서 전기 가야 연맹의 세력은 약화되었다. 이후 5~6세기경에는 상대적으로 피해가 적었던 고령 지역의 대가야가 새로운 중심 세력으로 부상하여 후기 가야 연맹을 이끌었다.

가야는 고구려, 백제, 신라와 같이 강력한 중앙 집권 국가 체제를 갖추지 못하고 연맹 단계에 머물렀다는 점이 특징이다. 이로 인해 주변 강대국인 백제와 신라의 지속적인 압박에 시달렸으며, 결국 통일된 국가를 이루지 못했다. 532년에는 금관가야를 비롯한 낙동강 하류 지역의 가야 세력들이 신라 법흥왕에게 병합되었고, 562년에는 후기 연맹의 맹주였던 대가야마저 신라 진흥왕에게 정복당하면서 가야 연맹은 완전히 멸망하였다.

일부 학자들은 가야가 멸망한 562년까지 고구려, 백제, 신라, 가야 네 나라가 공존하며 경쟁했던 시기로 보아, 이 시기를 삼국 시대 대신 사국 시대[269]로 칭하기도 한다.

4. 2. 탐라

탐라(耽羅)는 삼국 시대부터 조선 초기까지 제주도에 존재했던 왕국이다. 남북국 시대 때까지는 독자적인 국가적 지위를 유지하며 한반도의 여러 나라들과 교류하였다. 고려 초기에 이르러 독립적인 지위를 잃고 고려에 복속되었으나, 이후 약 460여 년간 이어진 성주시대(星主時代) 동안에는 제주 고씨가 성주(星主)로서 서탐라를, 남평 문씨가 왕자(王子)로서 동탐라를 나누어 다스리는 등 상당한 수준의 자치권을 유지하였다. 최종적으로 1404년 (태종 4년) 조선 왕조에 의해 완전히 병합되었다.4. 3. 우산국

우산국(于山國)은 원삼국 시대부터 고려 초기까지 현재의 경상북도 울릉군인 울릉도와 그 부속 섬(독도 포함)을 중심으로 존재했던 섬나라이다.244년 위나라 장수 왕기가 옥저 동해안에 도착했을 때, 한 노인에게 동쪽 바다에 사람이 사는 섬이 있다는 이야기를 들었다. 그 노인은 섬에는 여자만 살고 있으며, 해마다 7월이면 소녀를 뽑아 바다에 제물로 바친다고 설명했고, 섬에서 쓰는 언어는 옥저와 다르다고 전했다.

신라 지증왕 13년인 512년 6월, 신라의 장군 이사부는 우산국을 정벌하여 신라 영토로 편입시켰다. 당시 신라는 북쪽으로 영토를 확장하여 하슬라주(현재의 강릉시)를 설치하고 군주를 파견하여 다스리고 있었는데, 하슬라주 군주였던 이사부는 우산국을 복속시키기 위해 군사력보다는 지략을 활용했다. 나무로 사자를 만들어 여러 배에 나누어 싣고 우산국 해안에 나타나, "만약 항복하지 않으면 이 사나운 짐승들을 풀어놓아 모두 밟아 죽이겠다"고 위협하였다. 이에 우산국 왕은 두려움을 느껴 항복하고, 해마다 토산물을 조공으로 바치기로 약속했다. 이 사건은 울릉도와 독도가 역사적으로 한국 영토임을 보여주는 중요한 근거 중 하나이다.

7세기에 신라는 고구려와 백제가 왜로 가는 해상 항로를 장악하여 승려의 통행만을 허락하였다. 이로 인해 백제, 고구려, 왜국의 배가 자유롭게 신라 연안을 항해할 수 없게 되었다.

고려 시대에 들어서도 우산국은 일정 기간 존속하였다. 930년(고려 태조 13년), 우산국은 백길(白吉)과 토두(土豆)를 사신으로 보내 토산물을 바치면서 고려에 복속하기를 원했고, 태조 왕건은 이를 받아들이고 사신들에게 관직을 내려주었다.

그러나 11세기 초, 우산국은 동북방의 여진족 해적들로부터 지속적인 침략을 받아 쇠퇴하기 시작했다. 1018년(고려 현종 9년), 고려는 여진족의 침입으로 농사를 짓지 못하게 된 우산국 백성들을 돕기 위해 이원구(李元龜)를 보내 농기구를 지원해주었다. 1019년(현종 10년)에는 여진족의 침략을 피해 고려로 도망쳐 온 우산국 사람들을 모두 돌려보냈다. 하지만 여진족의 노략질은 계속되었고, 결국 1022년(현종 13년)에는 여진족에게 노략질 당하여 망명 온 우산국 백성들을 예주(禮州, 현재의 경상북도 영덕군)에 거주하게 하고 고려의 호적에 편입시켰다. 이로써 우산국은 독립적인 정치체로서의 지위를 상실하고 고려에 완전히 흡수되었다.

5. 중세

삼국시대 이후, 신라가 당나라 세력을 몰아내고 대동강 이남 지역을 통합하였으며, 북쪽에서는 고구려 유민들이 세운 발해가 고구려의 옛 땅을 차지하며 발전하였다. 이 시기를 남북국시대라고 부른다. 남쪽의 신라와 북쪽의 발해는 때로는 경쟁하고 교류하며 각자의 문화를 발전시켰다.

후기 신라는 삼국 통일 이후 안정된 사회를 기반으로 찬란한 문화를 꽃피웠으나, 9세기 이후 왕위 계승 분쟁과 지방 세력의 성장으로 점차 쇠퇴하였다. 이러한 혼란 속에서 견훤이 후백제를, 궁예가 후고구려(이후 태봉)를 세우면서 한반도는 다시 후삼국시대의 분열을 맞이하게 된다.

918년, 왕건은 태봉을 무너뜨리고 고려를 건국하였다. 고려는 935년 신라를 평화적으로 병합하고, 936년 후백제를 멸망시켜 후삼국을 통일하였다. 또한 멸망한 발해의 유민들을 적극적으로 받아들여 민족의 통합을 이루고자 노력했다. 고려는 약 475년간 지속되며 독자적인 문화를 발전시켰고, 활발한 대외 교류를 통해 국제적인 위상을 지녔다. 오늘날 한국의 영어 명칭인 '코리아(Korea)'는 바로 이 고려에서 유래하였다. 한국사 학계에서는 일반적으로 이 고려 시대를 중세로 구분한다.

5. 1. 남북국시대

신라가 나당 전쟁에서 승리하여 대동강 이남 지역을 확보하고, 고구려 유민이었던 대조영이 만주 지역에 발해를 건국하면서 한반도 남쪽의 신라와 북쪽의 발해가 공존하는 시대가 열렸다. 이 시기를 일반적으로 남북국시대라고 부른다.과거에는 신라의 삼국 통일 이후 시기를 주로 '통일신라' 시대로 불렀으나, 이는 신라 중심의 역사관이라는 비판이 제기되었다. 조선 후기 실학자 유득공이 그의 저서 《발해고》(渤海考)에서 발해를 한국사의 정식 왕조로 인정하고 신라와 발해가 공존한 시대를 '남북국'으로 불러야 한다고 주장한 이후, 발해사를 우리 역사의 일부로 적극적으로 포괄하려는 인식이 확산되었다. 특히 1980년대 이후 학계에서는 발해를 고구려 계승 국가로 인정하고, 신라와 함께 한국 역사의 중요한 축으로 다루면서 남북국시대라는 용어가 보편적으로 사용되기 시작했다.

남북국시대는 신라가 삼국 통일의 성과를 바탕으로 안정적인 국가 운영과 문화 발전을 이루고, 발해가 고구려의 옛 영토 대부분을 차지하며 '해동성국(海東盛國)'이라 불릴 정도로 강력한 국력을 떨쳤던 시기이다. 이 시기는 우리 역사의 활동 무대가 만주 지역까지 확장되었음을 보여주며, 고구려의 역사와 문화를 계승했다는 점에서 한국사에서 중요한 의미를 가진다. 통일 신라와 발해는 때로는 경쟁하고 때로는 교류하며 각자의 독자적인 문화를 발전시켰다.

5. 1. 1. 후기 신라

676년 나당 전쟁에서 승리하여 당나라 군대를 몰아내고 대동강 이남 지역을 확보한 신라는 통일 국가로서의 체제를 정비해 나갔다. 전국에 9주 5소경을 설치하여 중앙 집권 체제를 강화했으며, 행정 실무를 총괄하는 집사부 장관인 시중(侍中)의 권한을 강화하여 왕권을 뒷받침했다. 특히 신문왕 대에는 진골 귀족 세력을 견제하고 왕권 강화를 위한 정책들이 추진되었다. 귀족들의 경제 기반이었던 녹읍을 폐지하고 관리들에게 관료전을 지급했으며, 유교 이념을 확산시키고 인재를 양성하기 위해 국학을 설립했다. 이 과정에서 6두품 세력이 왕권과 결탁하여 정치적 비중이 커지기도 했으나, 여전히 골품제의 한계 속에서 진골 귀족이 고위 관직을 독점하는 구조는 유지되었다.

통일 이후 전쟁이 줄어들면서 신라 사회는 안정되었고, 문화적으로도 황금기를 맞이했다.[83][84][85] 특히 불교 문화가 크게 융성하여 불국사와 석굴암과 같은 뛰어난 건축물과 예술품을 남겼으며, 이는 오늘날 유네스코 세계유산으로 지정되어 그 가치를 인정받고 있다.[87] 황룡사, 분황사 등도 국가의 지원 아래 건립된 대표적인 사찰이다. 또한, 백제의 해상 활동 능력을 계승하여[88] 동아시아 해상 무역을 주도했으며, 8세기와 9세기에는 장보고와 같은 인물의 활약으로 중국, 일본과의 교역을 지배했다. 신라인들은 산동반도와 양자강 하류 지역에 신라방과 같은 해외 거주지를 형성하기도 했다.[89][90] 수도 경주는 당시 세계적인 도시로 번영했다.[91][92][93][94][95][96] 불교 사상도 깊이 발전하여 원측, 원효, 의상, 무상, 김교각 등 많은 고승들이 배출되어 중국 불교계에도 큰 영향을 미쳤다.[97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107]

그러나 신라는 8세기 후반부터 정치적 어려움을 겪기 시작했다. 9세기에 들어서면서 진골 귀족들 사이에서 치열한 왕위 쟁탈전이 빈번하게 발생했고, 중앙 정부의 통제력은 급격히 약화되었다. 무능력해진 중앙 정부는 지방에 대한 과도한 조세 수취를 강행했고, 이에 반발한 농민 봉기가 각지에서 일어나 사회는 극도로 혼란스러워졌다. 신분제의 한계를 드러낸 골품제의 폐단도 속출하며 사회 발전을 저해했다. 이러한 혼란 속에서 지방에서는 호족이라 불리는 새로운 세력들이 성장하여 독자적인 군사력과 경제력을 바탕으로 실권을 장악하기 시작했다. 이들은 스스로를 장군(將軍)이라 칭하며 중앙 정부로부터 자립하려는 움직임을 보였고, 이는 결국 후백제와 후고구려의 등장으로 이어져 후삼국시대가 열리는 배경이 되었다.

약 267년간 지속된 통일 신라는 이러한 내분을 극복하지 못하고, 935년 경순왕이 고려에 항복하면서 막을 내렸다.

5. 1. 2. 발해

발해(渤海)는 고구려가 멸망한 지 30년 후인 698년에 건국되어, 한반도 북부와 만주 남부 및 동부, 연해주에 걸쳐 존속했던 국가이다. 고구려 유민들이 세운 발해와 신라가 공존했던 시기를 남북국시대라고 부르기도 한다. 조선 중기까지는 통일신라라는 시각이 강했으나, 안정복의 동사강목, 유득공의 발해고 등을 통해 발해를 국사로 편입시키려는 노력이 있었고, 1980년대 이후 발해사를 민족사의 일부로 보는 시각이 확립되었다.

건국과 발전696년, 영주(營州)에서 거란(契丹)족의 반란으로 당나라의 영향력이 약화된 틈을 타, 옛 고구려의 장수였던[108][109] 걸걸중상(乞乞仲象)과 그의 아들 대조영(大祚榮)은 고구려 유민과 말갈 세력을 이끌고 영주를 탈출했다. (일부 기록에서는 대조영을 속말말갈의 수장으로 보기도 한다.[110][111][112]) 대조영은 이해고가 이끄는 당나라 추격군을 천문령 전투에서 물리치고, 698년 동모산(東牟山) 기슭에 고구려를 계승한 발해를 건국하였다.[108][109]

제2대 무왕(武王)은 '인안'(仁安)이라는 독자적인 연호를 사용하며 영토 확장에 힘썼다. 북부여를 계승한 두막루(豆莫婁)를 병합하고 흑수말갈(黑水靺鞨)을 압박했으며, 장문휴(張文休)를 보내 당나라의 등주를 공격하는 등 강력한 대외 정책을 펼쳤다.

제3대 문왕(文王)은 '대흥'(大興) 연호를 사용하고, 영토 확장보다는 내치와 외교에 주력했다. 수도를 중경 현덕부(中京顯德府), 상경 용천부(上京龍泉府), 동경 용원부(東京龍原府)로 옮기며 국가 발전을 꾀했다. 당나라와는 사신을 교환하며 친선 관계를 유지했고, 일본과도 활발히 교류했다. 그러나 신라와는 교류가 활발하지 않았다. 발해는 정치 제도 등에서 당나라의 문화를 일부 받아들였다.

이후 몇몇 왕들이 짧은 기간 재위하다가 제10대 선왕(宣王) 때 발해는 중흥기를 맞이했다. 선왕은 영토를 크게 넓히고 내치를 다져, 전국에 5경 15부 62주의 행정 구역을 완비했다. 이 시기 발해는 "해동성국(海東盛國)"이라 불릴 정도로 번영하였다.[113]

문화발해는 고구려 문화를 바탕으로 불교 문화와 당나라 문화를 받아들여 독자적인 문화를 발전시켰다.

멸망과 그 이후상대적으로 평화롭고 안정적인 시대를 누렸던 발해는 점차 약화되어, 제15대 왕 대인선(大諲譔) 때 멸망의 길을 걸었다. 10세기 들어 세력을 키운 거란족이 세운 요나라는 926년 발해를 침공했고, 발해는 15대 220여 년의 역사를 마감했다.

발해 멸망 후, 귀족이었던 열만화는 발해 유민을 모아 압록강 부근에 정안국(定安國)을 세웠다. 2대 왕 오현명은 거란에 저항했으나, 986년 거란의 재침공으로 정안국도 멸망했다.

발해의 마지막 왕자 대광현을 포함한 수많은 발해 유민(10만~20만 명으로 추정[115][116][117][118][119])들은 고려로 망명했고, 왕건은 이들을 받아들였다.[10][114] 대광현은 고려 왕실의 일원으로 받아들여져, 고구려를 계승한 두 국가의 통합을 상징적으로 보여주었다.[11] 고려는 발해 유민을 포용하고 발해를 멸망시킨 요나라와는 적대 관계를 유지했다.[115][116][117][118][119]

역사 기록과 인식발해 자체의 역사 기록은 전해지지 않으며, 요나라도 발해 역사를 남기지 않았다. 고려의 공식 역사서인 삼국사기에는 발해에 대한 언급은 있으나 왕조사는 포함되지 않았다. 발해는 13세기 고려 학자 이승휴의 제왕운기에서 처음으로 한국 역사에 포함되었고, 18세기 조선 시대 학자 유득공은 발해를 한국사의 일부로 연구해야 한다고 주장하며 신라와 발해가 공존한 시기를 '남북국시대'라고 명명했다.

5. 2. 후삼국시대

후삼국시대(後三國時代)는 892년부터 936년까지의 시기를 가리킨다. 이 시기는 신라 말기의 혼란 속에서 견훤과 궁예가 각각 백제와 고구려의 부흥을 내세우며 나라를 세워 신라, 후백제, 후고구려(나중에 태봉으로 변경)가 공존했던 때를 말한다.[120]9세기 후반, 신라의 국력이 약해지고 사회가 극도로 혼란해지면서 지방 호족들이 독자적인 세력을 키우기 시작했다. 백성들에게 과도한 세금이 부과되자 전국적으로 농민 봉기가 일어났다.[120] 이러한 상황 속에서 군인 출신인 견훤이 892년에 먼저 세력을 일으켜 900년 완산주(현재의 전주)를 도읍으로 삼아 백제 계승을 표방하며 후백제를 건국했다. 후백제는 옛 백제 영토였던 한반도 남서부 지역을 기반으로 성장했으며, 927년에는 신라의 수도인 경주를 공격하여 점령하고 꼭두각시 정권을 세우기도 했다. 그러나 견훤은 말년에 아들들과의 왕위 계승 분쟁으로 인해 후백제에서 쫓겨나 고려에 귀순하였고, 이후 자신이 세운 나라를 정복하는 데 앞장섰다.[121]

신라 왕족 출신의 승려였던 궁예는 901년 송악(현재의 개성)을 도읍으로 하여 고구려 계승을 내세우며 후고구려를 세웠다. 후고구려는 옛 고구려 유민들의 기반이었던 북부 지역을 중심으로 세력을 넓혔다.[122][116] 이후 국호를 904년 마진(摩震), 911년 태봉(泰封)으로 바꾸었다. 그러나 궁예는 점차 스스로를 미륵불이라 칭하는 등 폭정을 일삼다가, 918년 고구려계 호족 출신의 부하 장수였던 왕건에게 축출되었다.

왕건은 태봉을 무너뜨리고 고려를 건국하였다. 이후 고려는 후백제와 여러 차례 격돌하며 세력을 키웠고, 먼저 935년 신라를 평화적으로 흡수하였다. 이듬해인 936년, 고려는 일리천 전투에서 후백제군을 결정적으로 격파하고 후백제를 멸망시킴으로써 후삼국시대를 종식시키고 통일을 달성하였다.[123] 또한 고려는 멸망한 발해의 유민들을 적극적으로 받아들여, 신라의 삼국 통일보다 더 포괄적인 의미의 민족 통일을 이루었다.

5. 3. 고려

고려(高麗)는 918년 태조 왕건이 궁예의 태봉을 멸망시키고 건국한 나라이다. 936년 후삼국을 통일하여 한반도를 약 475년간 지배하였으며, 1392년 이성계에 의해 조선 왕조가 들어서면서 멸망하였다. 왕건은 고구려 계승을 표방하며 국호를 고려라 정하고, 자신의 근거지였던 송악(개성)을 수도로 삼았다.[114][125][126] 오늘날 한국의 영어 이름 '코리아(Korea)'는 고려 시대에 서역 상인들이 '고려'를 자신들의 언어로 부르던 것에서 유래했다는 설이 널리 알려져 있으며, 이는 당시 고려가 국제적으로 교류가 활발했음을 보여준다. 고려는 조선 시대에 비해 상대적으로 여성의 지위가 높았고, 문화적으로도 역동적인 다원 사회의 특징을 보였다.

고려 초기에는 태조 왕건이 지방 호족들을 통합하고 본관제를 실시하는 등 국가의 기틀을 마련하고자 노력했다. 이후 광종 대에는 노비안검법과 과거제를 시행하여 왕권을 강화하고 중앙 집권 체제를 다졌으며, 성종 대에는 유교적 통치 이념을 바탕으로 통치 체제를 정비하였다. 이 시기 고려는 법전을 편찬하고 문무 관리 선발 제도를 도입하는 등 국가 시스템을 갖추어 나갔다.

한편, 북방의 거란(요나라)은 고려의 성장을 경계하고 송나라와의 관계를 끊고자 수차례 침입해왔다(고려-거란 전쟁). 고려는 서희의 외교 담판과 강감찬의 귀주 대첩 승리 등으로 이를 성공적으로 막아내며 동아시아에서 세력 균형을 유지하고 국가적 위상을 높였다. 거란의 침입을 격퇴한 후 고려는 약 1세기 동안 안정과 번영을 누리며 문벌 귀족 사회를 중심으로 문화를 발전시켰다. 특히 불교는 국가의 보호 아래 크게 융성하여 사상과 문화 전반에 깊은 영향을 미쳤다.

그러나 12세기 중엽에 이르러 문벌 귀족 사회 내부의 모순이 심화되면서 1170년 무신정변이 발생, 이후 약 100년간 무신들이 정권을 장악하는 무신정권 시대가 이어졌다. 이 시기 사회 혼란이 가중되었고, 농민과 천민들의 봉기가 각지에서 일어났다. 13세기에는 강성해진 몽골 제국의 침입(고려-몽골 전쟁)으로 약 40년간 전쟁을 치르며 국토가 황폐화되고 많은 문화유산이 소실되는 등 큰 고통을 겪었다. 몽골과의 전쟁 중, 부처의 힘으로 국난을 극복하고자 하는 염원을 담아 팔만대장경이 조판되기도 하였다.[128][129][130][131][132]

1270년 무신정권이 붕괴되고 몽골(원나라)과 강화를 맺으면서 전쟁은 끝났으나, 이후 약 80년간 고려는 원의 정치적 간섭을 받게 되었다. 이 시기에는 권문세족이라 불리는 새로운 지배층이 등장하여 권력을 독점하고 백성들을 수탈하면서 사회 모순이 더욱 심화되었다. 공민왕은 원의 세력이 약화된 틈을 타 반원 자주 정책과 왕권 강화 개혁을 추진하였으나, 권문세족의 반발과 정치적 혼란 속에서 큰 성과를 거두지 못하고 시해되었다.

고려 말기에는 왜구와 홍건적의 잦은 침입으로 국력이 더욱 쇠퇴하였다. 이러한 외침을 격퇴하는 과정에서 최영, 이성계와 같은 신흥 무인 세력이 성장하였고, 정도전 등 신진 사대부들은 성리학을 바탕으로 고려 사회의 모순을 비판하며 새로운 사회 건설을 추구하였다. 결국 1388년 위화도 회군으로 정치적 실권을 장악한 이성계와 신진 사대부 세력은 1392년 새로운 왕조인 조선을 건국하였고, 고려는 멸망하였다.

고려 시대는 비색의 아름다움으로 유명한 청자 제작 기술이 발달했으며, 세계 최초의 금속 활자 발명[135]과 팔만대장경 조판 등 찬란한 문화유산을 남겼다.

5. 3. 1. 전기

고려(高麗)는 918년 태조 왕건이 궁예의 태봉을 멸망시키고 건국한 나라이다. 신라와 후백제를 통합한 이후, 1392년 조선 왕조에게 멸망하기까지 475년간 한반도를 지배하였던 왕조이다. 왕건은 고구려계 출신이었기에[124] 고구려의 계승자로 여겨 고려라는 국호를 사용하였다.[114][125][126] 왕건은 자신의 고향인 송악을 개경(開京 : 현재의 개성)이라 이름을 고치고, 그 곳을 수도로 삼았다. 936년에는 후삼국을 통일하여 한반도를 재통일하였다.고려는 개국 초, 각 지방 호족에게 토성(土姓)을 나누어 주어 자기 지역을 다스리는 본관제를 시행했고, 지방관을 파견한 주현을 통해 다른 속현을 다스리는 독특한 지방 지배체제를 갖추었다. 이후 고려의 4대 국왕인 광종은 왕권의 안정과 중앙 집권 체제를 확립하기 위하여 노비안검법과 과거제도를 시행하고 공신과 호족 세력을 제거하여 왕권을 강화하였다. 이어서, 경종 때는 전시과 제도를 실시하였고, 성종은 지배체제를 정비하였다. 성종의 제도 정비는 초기에는 당나라 제도를 모방하였으나, 11세기 문종 때에 이르러 고려사회의 실정에 맞추어 부분적 개편을 마침으로써 고려 고유의 제도 정비를 완성하게 되었다. 이 시기에 법전이 편찬되고 문무 관리 선발 제도가 도입되었으며, 불교가 번성하여 한반도 전역으로 퍼져나갔다.

한편, 거란이 세운 요나라는 고려의 친송정책(親宋政策)에 반감을 품고, 두 나라의 외교관계를 단절시켜 자신들의 영향하에 두고자 하였다. 거란은 993년, 1010년, 1018년 세 차례에 걸쳐 고려를 침공하였으나 모두 실패하였다(고려-거란 전쟁). 특히 1019년 강감찬이 지휘하는 고려군은 귀주에서 거란군을 크게 섬멸하였는데, 이를 귀주 대첩이라 한다. 거란을 물리친 후 고려는 약 1세기 동안 황금기를 맞이하였다. 결국 고려가 승리함으로써 고려, 송나라, 요나라 사이에는 세력의 균형이 유지될 수 있었다.

11세기에 이르러 고려 사회는 점차 그 사회와 문화가 향상되어 갔다. 문종(文宗) 때에는 안정된 사회를 바탕으로 여러 문화적 발전이 이루어졌다. 문종의 넷째 아들이었던 대각국사(大覺國師) 의천(義天)은 송나라에 가서 불교를 배우고 돌아와 교장도감(敎藏都監)을 설치하여 당시 동양의 불교 문화를 집대성하는 등 문화적 업적을 남기기도 하였다.

고려(Koryŏ)는 영어 이름 "코리아(Korea)"의 어원이 되었는데, 이는 약 1000년 전인 이 고려 시대부터 고려를 드나들던 서역 상인들이 ‘고려’를 ‘꼬레아’라고 부르던 데서 유래했다는 설이 널리 알려져 있다. 그만큼 고려는 국제화되고 개방적인 나라였다고 평가받기도 한다.

5. 3. 2. 중기

11세기에 이르러 고려 사회는 점차 안정되고 문화가 발전하였다. 문종 때에는 고려 실정에 맞는 제도 정비가 이루어져 문벌 귀족 사회가 안정되었다. 이 시기 문종의 넷째 아들인 대각국사(大覺國師) 의천(義天)은 송나라에서 불교를 공부하고 돌아와 교장도감(敎藏都監)을 설치하여 당시 동양의 불교 문화를 집대성하는 등 문화 발전에 기여하였다. 또한 12세기와 13세기에 걸쳐 청자 제작 기술이 크게 발전하였다.그러나 12세기 중반에 이르러 문벌 귀족 사회 내부의 모순이 심화되었다. 지배층 내에서 정치 권력을 둘러싼 대립이 격화되면서 결국 1170년 무신정변이 발생하였다. 이 사건으로 문신 중심의 정치가 막을 내리고 무신들이 권력을 장악하는 무신정권 시대가 열렸다. 이후 최충헌, 최우 등으로 이어지는 최씨 무신정권이 수립되어 장기간 집권하였다. 무신정변을 전후하여 사회 혼란이 가중되면서 전국 각지에서 농민 봉기가 잇따랐다.

13세기 초에는 북방에서 강성해진 몽골이 고려에 과도한 공물을 요구하였다. 고려가 이를 거절하자 몽골은 1231년부터 수차례에 걸쳐 고려를 침략하였다(고려-몽골 전쟁).[136] 오랜 전쟁으로 국토는 황폐해지고 황룡사 9층 목탑을 비롯한 많은 문화재가 소실되는 등 큰 피해를 입었다. 당시 집권 세력이었던 최씨 무신정권은 몽골에 맞서 강화도로 수도를 옮기고 항전을 이어갔다. 이 시기 고려 조정과 백성들은 부처의 힘으로 국난을 극복하고자 하는 염원을 담아 8만여 장의 팔만대장경을 조판하였다.[128][129][130][131][132] 이는 금속 활자의 발명과 더불어 고려의 높은 문화 수준을 보여주는 사례이다.

1270년 최씨 무신정권이 붕괴되자 고려 조정은 개경으로 환도하고 몽골과 강화를 맺어 전쟁은 끝났다. 그러나 몽골과의 강화와 개경 환도에 반대한 삼별초는 배중손의 지휘 아래 진도와 제주도 등지에서 항쟁을 계속하였으나 결국 진압되었다.[276] 이후 고려는 원 간섭기를 맞이하게 된다.

5. 3. 3. 후기

원의 간섭기 동안 고려는 몽골의 정치적 간섭을 받았으며, 새로이 등장한 권문세족은 여러 불법 행위로 사회 모순을 심화시켜 고려의 정치는 비정상적으로 운영되었다.원이 점차 쇠퇴할 즈음 즉위한 공민왕(恭愍王)은 개혁을 통해 이러한 상황을 타개하고자 하였다. 대외적으로는 반원(反元) 정책을 추진하였고, 대내적으로는 권문세족을 억압하며 신진 사대부 계층이 성장할 수 있는 기반을 마련하고자 하였다. 공민왕은 친원 세력을 제거하고 토지 개혁을 시도하는 등 다양한 개혁 정책을 펼쳤으나, 신돈이 제거되고 공민왕마저 시해되면서 개혁은 결국 실패로 돌아갔다.[276] 이후 정치 기강은 더욱 문란해지고 백성들의 생활은 더욱 어려워지는 등 고려 사회의 모순은 심화되었다.

이러한 혼란 속에서 왜구와 홍건적의 침입이 잦아지면서 고려 사회는 더욱 피폐해졌다. 고려는 1359년과 1360년 두 차례의 대규모 홍건적 침입을 격퇴하였고, 1364년에는 최영 장군이 침입한 원나라 군대를 물리쳤다. 또한 1380년대에는 최무선이 개발한 화포를 이용하여 왜구를 격퇴하는 등 외침에 맞서 싸웠다.

왜구와 홍건적을 진압하는 과정에서 이성계와 같은 신흥 무인 세력이 크게 성장하였다. 이들은 정도전을 중심으로 한 신진 사대부 세력과 결합하여 점차 정치·경제적 기반을 확보해 나갔다. 신진 사대부들은 성리학적 이념을 바탕으로 권문세족의 폐단을 비판하고 사회 개혁을 추진하였다. 마침내 1388년 위화도 회군을 통해 실권을 장악한 이성계는 1392년 새로운 왕조인 조선(朝鮮)을 건국하였고, 이로써 고려 왕조는 475년 만에 막을 내리게 되었다.

6. 근대

한국사에서 근대는 일반적으로 1864년 1월 고종의 즉위와 흥선대원군의 집권부터 1945년 광복까지의 시기로 본다. 이 시기는 급변하는 국제 정세 속에서 외세의 침략과 국권 상실의 위기를 겪고, 이에 맞서 싸우며 근대 국가를 수립하려 했던 격동의 시대였다.

흥선대원군은 어린 고종을 대신해 집권하여 세도정치의 폐단을 개혁하고 왕권 강화를 추진했으나, 무리한 경복궁 중건과 서양 열강의 통상 요구를 거부하는 쇄국 정책으로 국제적 고립을 자초하기도 했다. 병인양요(1866)와 신미양요(1871)를 겪으며 외세 배척 의지를 다졌지만, 1873년 흥선대원군이 물러나고 고종이 친정을 시작하면서 1876년 일본과 불평등 조약인 강화도 조약을 체결하며 문호를 개방하게 되었다. 이후 미국 등 서구 열강과도 수교하며 개화 정책을 추진했으나, 이는 전통 질서를 고수하려는 위정척사 세력의 반발과 임오군란(1882), 김옥균 등 급진 개화파가 주도한 갑신정변(1884) 등 내부 갈등을 야기했다.

외세의 간섭과 경제적 침탈이 심화되는 가운데, 1894년 전봉준을 중심으로 동학 농민 운동이 일어나 부패한 봉건 체제에 저항하고 외세를 몰아내려 했으나, 일본군의 개입 등으로 좌절되었다.[280] 일본은 이를 빌미로 청일 전쟁을 일으켜 승리하고, 갑오개혁을 강행하며 조선에 대한 영향력을 확대했다. 러시아 등 삼국간섭으로 일본의 세력이 잠시 주춤하자, 명성황후를 중심으로 친러 정책이 추진되었으나, 1895년 일본은 명성황후를 시해하는 을미사변을 일으키고 단발령 등 급진적 개혁을 강요했다. 이에 전국적으로 을미의병이 봉기하였고, 신변의 위협을 느낀 고종은 1896년 러시아 공사관으로 피신하는 아관파천을 단행하였다.

1897년, 고종은 환궁하여 국호를 대한제국으로 선포하고 황제에 즉위하여 자주독립 국가임을 내외에 알렸다. 광무개혁을 통해 근대 국가로 나아가려 했으나, 열강의 간섭과 보수 세력의 저항으로 큰 성과를 거두지 못했다. 독립협회의 민권 운동과 입헌군주제 추진 운동도 결국 탄압받았다.

1904년 발발한 러일 전쟁에서 승리한 일본은 한반도에 대한 독점적 지배권을 확보하고, 1905년 강압적으로 을사늑약을 체결하여 대한제국의 외교권을 박탈하고 통감부를 설치했다. 이에 항거하여 의병 운동과 애국계몽운동이 활발히 전개되었으나, 일본은 1907년 헤이그 특사 사건을 빌미로 고종을 강제 퇴위시키고 한일신협약을 통해 내정 간섭을 강화했으며, 군대마저 강제로 해산시켰다. 결국 1910년 8월 29일, 일제는 한일 병합 조약을 강제로 체결하여 대한제국의 국권을 완전히 빼앗았다(경술국치).

일제강점기(1910~1945) 동안 한국 민족은 혹독한 식민 통치를 겪었다. 1910년대에는 헌병 경찰을 앞세운 무단 통치 아래 모든 자유를 억압당하고 경제적 수탈을 당했으며, 이에 맞서 1919년 전국적인 3·1 운동을 일으켜 독립 의지를 세계에 알렸다. 1920년대에는 일제가 민족 분열을 노린 기만적인 문화 통치를 실시하는 가운데, 대한민국 임시정부를 중심으로 한 독립운동과 만주 지역의 무장 투쟁, 국내의 실력양성론과 사회주의 운동 등 다양한 항일 운동이 전개되었다. 1930년대 이후 일제는 침략 전쟁을 확대하면서 민족 말살 통치를 강화하여 한국인의 민족 정체성을 없애려 했으나, 한국 광복군 창설 등 국내외에서 독립을 위한 투쟁은 더욱 치열하게 이어졌다. 마침내 1945년 8월 15일, 제2차 세계 대전에서 일본이 패망하면서 한국은 광복을 맞이하였다.

6. 1. 조선

조선(朝鮮, 1392년 ~ 1897년)은 고려 말의 무신 이성계가 1388년 위화도 회군으로 정권을 장악하고, 정도전 등 신진사대부 세력과 협력하여 1392년 건국한 왕조이다.[9] 국호는 고조선을 계승한다는 의미를 담았으며, 수도를 한양(현재의 서울)으로 옮기고 성리학을 국가 통치 이념으로 삼았다. 학문과 청렴을 중시하는 선비 계층이 사회 지도층을 형성하였다.

왕조 초기, 태종은 왕자의 난을 거쳐 즉위한 뒤 육조직계제 실시, 사병 혁파 등으로 왕권을 강화하며 국가의 기틀을 다졌다.[278] 그의 아들 세종 대에는 훈민정음 창제, 집현전 중심의 학문 진흥, 과학 기술 발전, 4군 6진 개척 등 정치·경제·사회·문화 전반에 걸쳐 큰 발전을 이루어 조선의 황금기를 열었다.[139][140][142] 이후 세조의 왕위 찬탈과 같은 정치적 격변을 겪기도 했으나, 성종 대에 이르러 국가 기본 법전인 《경국대전》이 반포되면서 통치 체제가 안정되었다. 성종은 훈구파를 견제하기 위해 김종직 등 사림파를 등용하기 시작하였다.

15세기 말부터 중앙 정계에 진출한 사림 세력은 기존 훈구 세력과의 갈등 속에서 무오사화, 갑자사화, 기묘사화, 을사사화 등 여러 차례 사화를 겪으며 시련을 겪었다. 그러나 선조 대에 이르러 사림이 정국의 주도권을 장악하였고, 이후 동인과 서인으로 나뉘면서 붕당 정치가 시작되었다.

1592년 일본의 도요토미 히데요시가 일으킨 임진왜란(1592-1598)은 조선에 막대한 피해를 입혔다. 전쟁 초기 조선은 큰 어려움을 겪었으나, 이순신이 이끈 수군의 활약과 전국 각지에서 일어난 의병, 명나라의 지원에 힘입어 7년간의 전쟁 끝에 일본군을 물리쳤다. 전후 복구에 힘쓴 광해군은 명과 후금 사이에서 중립 외교를 펼쳤으나, 인조반정(1623)으로 폐위되었다. 인조 정권의 친명배금 정책은 정묘호란(1627)과 병자호란(1636)을 초래하였고, 결국 조선은 청나라에 굴복하여 군신 관계를 맺게 되었다.

조선 후기에는 붕당 정치의 폐단이 심화되었으나, 영조와 정조는 탕평책을 추진하여 왕권을 강화하고 정치적 안정을 도모하며 문화 부흥기를 이끌었다.[144] 규장각 설치, 실학의 발전, 수원 화성 건설 등이 이 시기의 주요 업적이다. 그러나 정조 사후 19세기에는 안동 김씨 등 소수 외척 가문이 권력을 독점하는 세도정치가 전개되면서 극심한 부정부패와 삼정의 문란으로 민생이 피폐해졌다. 이는 홍경래의 난, 진주민란 등 민란의 배경이 되었으며, 천주교와 동학 등 새로운 사상이 확산되기도 하였다.

1863년 고종 즉위 후 아버지 흥선대원군이 집권하여 세도정치를 종식시키고 개혁을 추진했으나, 무리한 경복궁 중건과 쇄국 정책은 여러 문제를 야기했다. 병인양요(1866)와 신미양요(1871)를 겪으며 외세 배척 기조는 강화되었으나, 1876년 일본과 강화도 조약을 체결하며 문호를 개방하였다. 이후 서구 열강과도 수교하였으나, 외세의 침탈이 심화되고 임오군란(1882), 갑신정변(1884), 동학 농민 운동(1894) 등 내우외환이 끊이지 않았다. 청일 전쟁(1894-1895)에서의 일본 승리, 을미사변(1895), 아관파천(1896) 등을 거치며 국권이 급격히 약화되었고, 결국 1897년 국호를 대한제국으로 바꾸게 된다.

6. 1. 1. 초기

1388년 고려의 무장이었던 이성계는 요동 정벌에 나섰다가 압록강 위화도에서 군대를 돌려(위화도회군) 정변을 일으켜 정권을 잡았다. 이후 우왕, 창왕, 공양왕을 차례로 폐위시키며 군권을 장악했고, 정도전 등 혁명파 신진사대부와 손잡고 과전법을 시행하여 경제적 실권까지 확보했다. 온건파 사대부의 중심인물이었던 정몽주마저 제거되자, 1392년 음력 7월 이성계는 공양왕으로부터 왕위를 물려받는 형식으로 새 왕조를 열어 태조가 되었다.

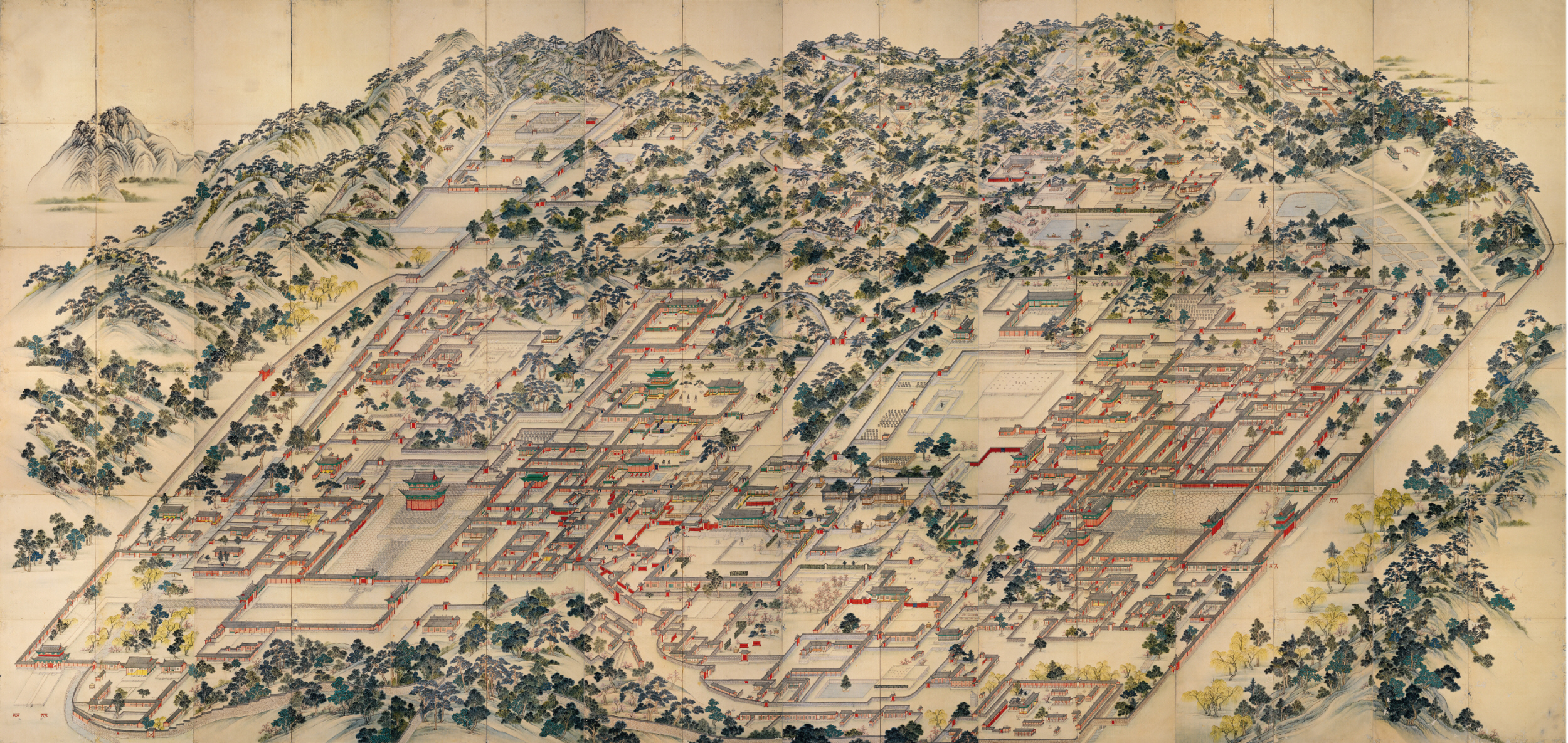

1393년 국호를 고조선을 계승한다는 의미에서 조선(朝鮮)으로 정하고, 이듬해인 1394년 수도를 개경에서 한양(현재의 서울)으로 옮겼다. 태조는 주자학을 국가 통치 이념으로 삼아 유교적 이상 국가 건설을 목표로 삼았고, 경복궁을 창건하는 등 새로운 왕조의 기틀을 다졌다.[9][138]

그러나 왕위 계승을 둘러싸고 왕자들 간의 갈등이 벌어져 두 차례의 왕자의 난(1398년, 1400년)이 발생했다. 이 피비린내 나는 싸움에서 승리하여 왕위에 오른 태종은 강력한 왕권을 구축하기 위해 노력했다. 그는 의정부의 권한을 축소하고 육조가 왕에게 직접 보고하는 육조직계제를 실시했으며, 관제를 개편하고 사병을 혁파하여 군사력을 장악했다. 또한 억울하게 노비가 된 사람들을 양민으로 해방시켜 국가 재정을 안정시키고자 했다.

하지만 태종은 자신의 정통성 부족을 의식해서인지, 부왕 태조가 신덕왕후 강씨 소생의 이복동생 방석을 세자로 삼았던 것에 불만을 품고 서자(庶子)와 서얼(庶孼)의 관직 진출을 제한하는 규정을 만들었다.[278] 이때 만들어진 서얼 금고령과 적서 차별 제도는 이후 성종 때 법제화되어 조선 사회의 신분 차별을 심화시키는 결과를 낳았으며, 많은 서얼 출신 인재들의 활동을 제약하는 족쇄로 작용했다.

조선 건국 초기에는 고려에 충성을 지키며 새 왕조에 협력하기를 거부하는 고려 유신(遺臣)들이 존재했으나, 태종 집권 중반기를 거치면서 이들은 점차 역사의 뒤안길로 사라졌다. 그들의 자손 세대는 새로운 조선 조정에 출사하며 왕조 교체가 안정적으로 마무리되었다.

6. 1. 2. 전기

1392년 음력 7월, 고려의 무장이었던 이성계는 위화도 회군을 통해 실권을 장악한 뒤, 공양왕으로부터 왕위를 물려받아 조선 왕조를 개창하고 태조로 즉위하였다.[9][138] 태조는 1393년 국호를 조선(朝鮮)으로 정하고, 이듬해 한양(현재의 서울)으로 수도를 옮겨 경복궁을 건설하는 등 새로운 국가의 기틀을 마련하였다. 또한 주자학을 국가 통치 이념으로 삼아 강력한 관료 국가 체제를 지향하였다.

두 차례의 왕자의 난을 거쳐 왕위에 오른 태종은 왕권 강화를 위해 노력하였다. 그는 육조직계제를 실시하여 왕이 직접 국정을 장악하고, 사병을 혁파하여 군사력을 국가에 귀속시켰다. 또한 국가 재정 안정을 위해 노력하였으나, 한편으로는 서얼(庶孼)의 관직 진출을 제한하는 서얼 금고령의 기초를 마련하기도 하였다.[278] 이 제도는 이후 성종 때 법제화되어 조선 사회의 신분 차별 요소로 작용하였다.

태종이 다져놓은 안정적인 기반 위에서 즉위한 세종은 조선 역사상 가장 뛰어난 성군 중 한 명으로 평가받는다.[139] 세종 시대는 학문, 군사, 과학, 문화 등 다방면에서 눈부신 발전을 이루었다. 궁궐 내에 학술 연구 기관인 집현전을 설치하여 학문을 장려하였고, 백성을 위해 직접 훈민정음을 창제하여 반포하였다.[140] 또한 측우기, 해시계, 물시계 등 과학 기구를 발명하고 금속활자를 개량하여 인쇄술을 발전시켰으며, 아악을 정리하는 등 문화적으로도 큰 업적을 남겼다.[142] 국방 면에서는 북방의 여진족을 몰아내고 4군 6진을 개척하여 압록강과 두만강을 경계로 하는 오늘날의 국경선을 확보하였으며, 화포 개발과 조선술 발전을 통해 남쪽의 왜구 침입에 대비하였다. 그러나 한편으로는 노비의 신분을 어머니를 따르게 하는 노비종모법을 시행하여 노비의 수를 늘리는 결과를 낳기도 하였다.

세조는 계유정난을 통해 조카인 단종을 몰아내고 왕위에 올랐다. 그는 태종과 마찬가지로 왕권 강화를 추구하여 호패법을 다시 시행하고, 신하들의 권력을 약화시키려 하였다. 또한 《동국통감》, 《국조보감》 등 역사서와 국가 통치 규범을 정리하는 편찬 사업을 추진하였다.

성종 대에 이르러 조선의 통치 체제는 완성 단계에 접어들었다. 세종 때부터 시작된 법전 편찬 사업을 마무리하여 국가의 기본 법전인 《경국대전》을 반포하였고, 국가의 주요 의례를 정립한 《국조오례의》를 편찬하였다. 또한 김종직을 비롯한 사림파 학자들을 등용하여 세조 즉위 이후 정권을 장악하고 있던 훈구파 공신 세력을 견제하고자 하였다. 이로써 조선 왕조의 문물 제도가 정비되고 통치 체제가 안정되었으나, 한편으로는 훈구파와 사림파 간의 정치적 갈등의 씨앗이 뿌려지기 시작했다.

15세기 말부터 지방에 기반을 둔 사림 세력은 성종의 등용 정책에 힘입어 중앙 정계에서 점차 세력을 확대해 나갔다. 이들은 정몽주 등의 학문적 전통을 계승한 신진사대부의 후예들로서, 향촌 사회에서 향약과 소학 보급 등을 통해 자신들의 정치적, 사회적 기반을 다져나갔다. 성종 대에 중앙 정계에 진출한 사림파는 기존의 훈구파와 대립하며 새로운 정치 세력으로 성장하였다.

6. 1. 3. 중기

성종 대에 이르러 훈구파를 견제하기 위해 김종직을 비롯한 사림파가 중앙 정계에 등용되기 시작했다. 15세기 말부터 지방에 뿌리를 둔 사림 세력은 향촌 사회에서 향약과 소학 등을 보급하며 꾸준히 자신들의 정치적, 사회적 기반을 넓혀나갔다. 이들은 고려 말 신진사대부 중 온건 개혁파의 학문적 후예들이었다.그러나 기성 정치세력인 훈구파와의 갈등 속에서 사림은 연산군과 중종 대에 걸쳐 여러 차례의 사화(무오사화, 갑자사화, 기묘사화, 을사사화)를 겪으며 큰 피해를 입기도 했다. 연산군의 폭정에 반발하여 일어난 중종 반정 이후 사림파는 중앙 정계에 대거 진출하였고, 명종 대에는 마침내 훈구 세력을 몰아내고 정치의 주도권을 잡게 되었다.

선조 대에 이르러 사림이 정국 운영의 중심 세력이 되었으나, 이번에는 사림 내부에서 학문적, 정치적 견해 차이로 분열이 일어났다. 척신 정치의 청산 방식과 이조 전랑직 임명을 둘러싼 갈등 끝에 사림은 김효원을 중심으로 한 동인과 심의겸을 중심으로 한 서인으로 나뉘었고, 이는 이후 조선 정치의 특징이 되는 붕당 정치의 시작이었다. 처음 학문 연구와 후진 양성을 위해 설립되었던 서원은 점차 각 붕당의 세력 기반이 되어 당쟁의 폐단을 심화시키는 요인이 되기도 했다.

한편, 1592년 일본을 통일한 도요토미 히데요시는 대륙 침략의 야욕을 드러내며 약 20만 명의 대군을 이끌고 조선을 침략했다(임진왜란). 전쟁 준비가 부족했던 조선은 조총으로 무장한 일본군에게 초반에 크게 밀려 수도 한양을 내주고 선조는 의주까지 피난해야 했다. 그러나 이순신이 이끄는 조선 수군은 남해의 제해권을 장악하여 일본군의 보급로를 차단했고, 곽재우, 고경명 등 전국 각지에서 자발적으로 일어난 의병들의 활약과 명나라의 원군 파병에 힘입어 7년간의 전쟁 끝에 일본군을 격퇴할 수 있었다. 하지만 전쟁으로 인해 국토는 황폐화되었고 수많은 인명 피해와 문화재 손실을 겪었다.

전쟁의 상처 속에서 즉위한 광해군은 전후 복구 사업에 힘쓰는 한편, 명나라와 새롭게 부상하는 후금(훗날 청나라) 사이에서 중립 외교 정책을 펼쳐 국제 정세에 실리적으로 대처하고자 했다. 그러나 북인 세력과 함께 정치를 주도하며 다른 붕당을 배제하자, 이에 반발한 서인과 남인 세력은 1623년 인조반정을 일으켜 광해군을 폐위시키고 인조를 왕위에 앉혔다.

인조반정으로 집권한 서인 정권은 광해군의 중립 외교 정책을 폐기하고 노골적인 친명배금(親明排金) 정책을 추진했다. 이는 후금(청나라)을 자극하여 1627년 정묘호란과 1636년 병자호란이라는 두 차례의 침략을 불러왔다. 조선은 병자호란에서 청나라에 패배하여 삼전도의 굴욕을 겪으며 군신 관계를 맺게 되었다. 거듭된 전쟁은 국가 재정을 더욱 어렵게 만들고 백성들의 삶을 피폐하게 만들었으며, 이후 조선 사회에는 청에 대한 복수심을 바탕으로 한 북벌론이 제기되기도 했으나 현실적인 어려움으로 실행되지는 못했다.

6. 1. 4. 후기

붕당 정치는 선조 대 사림파가 동인과 서인으로 나뉘면서 시작되었고, 시간이 흐르면서 점차 그 폐단이 심화되었다. 지방의 서원은 당파적 이익을 대변하며 당쟁의 기반 역할을 하기도 했다. 17세기 중반에는 예송 논쟁을 거치며 남인이 잠시 정권을 잡았으나, 1680년 경신환국 이후 서인이 재집권하여 남인을 강력하게 탄압하면서 정치 세력 간의 균형이 무너졌다. 이후 서인은 다시 노론과 소론으로 분열되어 서로 격렬하게 대립하였다. 이러한 극심한 조선시대 당쟁은 조선 후기 사회의 불안정을 심화시키는 주요 원인이 되었다.영조는 이러한 당쟁의 폐해를 극복하고 왕권을 강화하기 위해 탕평책을 추진하였다. 그는 노론과 소론 내 온건파 인물들을 등용하여 정파 간의 대립을 완화시키고 정치적 안정을 꾀하고자 했다. 영조의 이러한 노력은 그의 손자인 정조에게 계승되었다.

정조는 영조의 탕평 정책을 이어받아 더욱 발전시켰다. 그는 규장각을 단순한 왕실 도서관을 넘어 강력한 정책 연구 및 자문 기구로 육성하여 왕권을 뒷받침하도록 하였다. 또한, 신진 인물이나 능력 있는 중·하급 관리를 선발하여 재교육하는 초계문신제(抄啓文臣制)를 시행함으로써 인재를 양성하고 자신의 정치적 기반을 다졌다.[279] 영조와 정조의 통치 아래 조선은 정치적 안정을 이루고 문화적으로도 부흥기를 맞이했다.[144] 이 시기에는 조세 제도를 개혁하여 국가 재정을 안정시키고, 군사력을 강화했으며, 실학을 비롯한 학문 연구가 활발히 이루어졌다. 특히 금속 활자를 이용한 인쇄술이 다시 발전하여 다양한 서적들이 간행되었다.

그러나 1800년 정조가 갑작스럽게 세상을 떠나고 어린 순조가 왕위에 오르자, 탕평책은 동력을 잃고 외척 세력이 권력을 장악하는 세도정치 시대가 열렸다. 순조의 장인인 김조순을 중심으로 한 안동 김씨 세력이 정권을 장악한 것을 시작으로, 이후 헌종, 철종 대에 이르기까지 약 60년간 안동 김씨와 풍양 조씨 등 소수의 외척 가문이 권력을 독점하는 비정상적인 통치가 이어졌다. 이 시기 세도정치는 극심한 부정부패를 야기했으며, 특히 토지세(田政), 군역(軍政), 환곡(還穀) 운영에서의 문란, 즉 삼정의 문란은 백성들의 삶을 극도로 어렵게 만들었다.

세도 정치 하의 극심한 수탈과 사회적 혼란은 백성들의 불만을 고조시켰고, 이는 여러 차례의 민란으로 표출되었다. 순조 때 발생한 홍경래의 난과 철종 때의 진주민란은 당시 피폐해진 민생과 사회 모순을 보여주는 대표적인 사례이다. 이러한 농민들의 저항에도 불구하고 세도 정권의 탐학과 횡포는 계속되었으며, 거듭되는 자연재해와 질병 속에서 백성들의 고통은 더욱 깊어만 갔다.

이러한 사회적 혼란 속에서 새로운 사상들이 등장하여 확산되기도 했다. 서양의 천주교가 서학(西學)이라는 이름으로 조선 사회에 전래되어 일부 지식인과 민중들 사이에 퍼져나갔다. 하지만 천주교의 평등 사상 등은 전통적인 유교 질서와 충돌하여 조정으로부터 박해를 받았다. 한편, 최제우는 서학에 대항하여 민족 고유의 사상을 기반으로 동학(東學)을 창시하였다. 동학은 사회 개혁과 인간 평등을 주장하며 농민층을 중심으로 빠르게 확산되었으나, 이 역시 기존 질서를 위협한다는 이유로 조선 정부의 탄압을 받았다.

6. 1. 5. 말기

철종의 뒤를 이어 흥선군의 어린 둘째 아들인 고종(재위 1864~1907)이 12세의 나이로 즉위하였다. 고종의 아버지인 흥선대원군은 사실상의 섭정으로서 집권 초기, 세도정치 시기의 폐단을 바로잡기 위해 노력했다. 그는 안동 김씨 등 외척 세력을 몰아내고, 붕당을 초월하여 인재를 등용하려 했으며, 부패의 온상으로 지목되던 서원을 대폭 정리하였다. 또한 의정부와 삼군부의 기능을 회복시켜 왕권 강화를 꾀하고, 전정, 군정, 환곡 등 삼정의 문란을 개선하여 민생 안정을 도모하고자 했다. 이러한 개혁은 중앙 행정을 강화하고 국가 재정을 확충하는 데 일부 기여했다.[148]

그러나 흥선대원군은 왕실의 권위를 높인다는 명분으로 임진왜란 때 불탄 경복궁을 무리하게 중건하였다. 이 과정에서 막대한 재정이 투입되었고, 백성들은 과도한 세금과 강제 노동에 시달렸으며, 당백전 발행으로 인한 극심한 인플레이션은 경제 혼란을 가중시켜 큰 고통을 겪어야만 했다.[148]

대외적으로 흥선대원군은 서구 열강의 통상 요구를 거부하는 강력한 쇄국 정책을 펼쳤다. 1866년 프랑스 함대가 강화도를 침략한 병인양요와 1871년 미국 함대가 역시 강화도를 공격한 신미양요가 발생했으나, 조선군은 이를 격퇴하였다. 흥선대원군은 이를 계기로 전국 각지에 척화비를 세워 통상 수교 거부 의지를 더욱 확고히 했다. 이러한 정책은 외세의 침략을 일시적으로 막아내는 데는 성공했지만, 조선이 국제 정세 변화에 발맞춰 근대화를 추진할 기회를 놓치게 만들었다는 비판을 받는다.

1873년, 최익현 등 유생들의 상소와 명성황후 세력의 견제로 흥선대원군은 권좌에서 물러나게 되었다.[148] 이후 고종이 친정(親政)을 선포했으나, 실권은 명성황후를 중심으로 한 여흥 민씨 세력이 장악하였다. 이들은 흥선대원군과는 달리 대외 개방 정책으로 전환하였다. 1875년 운요호 사건을 빌미로 한 일본의 무력 시위 끝에, 1876년 2월 27일 조선은 일본과 불평등 조약인 강화도 조약을 체결하며 문호를 개방하게 되었다. 이를 시작으로 미국, 영국, 독일, 러시아 등 서구 열강들과도 잇따라 수교를 맺었다.

개항 이후 정부는 개화 정책을 추진하였으나, 이는 전통적인 성리학 질서를 지키려는 위정척사파 유생들의 거센 반발에 부딪혔다. 이러한 갈등 속에서 1882년에는 구식 군대 군인들이 신식 군대인 별기군과의 차별 대우와 임금 체불에 불만을 품고 임오군란을 일으켰다. 난은 청나라 군대의 개입으로 진압되었고, 이 사건을 계기로 조선에 대한 청나라의 내정 간섭이 심화되었으며, 일본 역시 제물포 조약을 통해 군대 주둔권을 확보하는 등 영향력을 확대했다.

1884년 12월 4일, 김옥균, 박영효 등 급진 개화파 인사들은 일본의 지원을 받아 갑신정변을 일으켜 청나라의 간섭을 배제하고 근대적인 국가를 건설하려 시도했다. 이들은 문벌 폐지, 인민 평등권 확립, 재정 개혁 등 혁신적인 정책을 발표했으나, 청나라 군대의 즉각적인 개입과 민중의 지지 부족, 일본에 대한 지나친 의존 등으로 인해 3일 만에 실패로 돌아갔다. 갑신정변은 비록 실패했지만, 근대 국민 국가 건설을 지향한 최초의 정치 개혁 운동이라는 점에서 의의를 찾을 수 있다. 그러나 이 사건 이후 청나라와 일본의 대립은 더욱 심화되었고, 조선의 자주성은 더욱 위축되었다.

조정의 개화 정책 추진과 유생층의 위정 척사 운동은 점점 격화되는 열강의 침략 경쟁 속에서 효과적인 대응책을 마련하지 못했다. 근대 문물 수용과 외세에 대한 배상금 지불 등으로 국가 재정은 바닥났고, 이는 고스란히 농민에 대한 수탈 강화로 이어졌다. 특히 개항 이후 일본 상인들의 경제적 침투가 가속화되면서 쌀 등 곡물이 대량으로 유출되고, 면직물 등 일본 상품이 유입되어 농촌 경제는 파탄 지경에 이르렀다.

이러한 상황 속에서 농민층의 불안과 불만은 극에 달했으며, 인간 평등과 사회 개혁을 주장하는 동학 사상이 농민들 사이에 빠르게 확산되었다. 동학은 단순한 종교를 넘어 부패한 봉건 체제에 저항하고 외세의 침략에 맞서려는 농민들의 변혁 요구를 담아내는 조직적 구심점 역할을 했다.

1894년, 전봉준을 중심으로 고부군수 조병갑의 탐학에 항거하며 시작된 동학 농민 운동은 곧 반봉건·반외세 운동으로 발전하여 전라도 일대를 석권했다. 농민군은 황토현 전투와 황룡촌 전투에서 관군에게 승리하고 전주성을 점령한 뒤, 폐정 개혁안을 제시하고 집강소(執綱所)를 설치하여 스스로 개혁을 실천해 나갔다. 그러나 농민 운동을 진압해달라는 조선 정부의 요청을 빌미로 청나라와 일본 군대가 조선에 파병되었고, 일본은 이를 기회로 경복궁을 무력 점령하고 청일 전쟁(1894~1895)을 일으켰다. 조정의 개혁 약속이 지켜지지 않고 일본의 침략과 내정 간섭이 노골화되자, 농민군은 외세를 몰아내기 위해 다시 봉기하여 서울로 북상하였다. 하지만 공주 우금치 전투에서 근대식 무기로 무장한 일본군과 관군에게 결정적으로 패배하였고, 전봉준 등 지도부가 체포되면서 동학 농민 운동은 결국 좌절되었다. 비록 실패로 끝났지만, 동학 농민 운동은 봉건 사회의 모순을 타파하고 외세의 침략에 맞서 싸운 한국 근대사 최대 규모의 민중 항쟁으로 평가받는다.[280]

일본은 청일 전쟁을 일으킴과 동시에 무력으로 경복궁을 점령하고 김홍집을 중심으로 한 친일 내각을 구성하여 고종을 압박하며 갑오개혁(1894~1896)을 강행했다. 갑오개혁은 신분제 폐지, 과거제 폐지, 조세 금납화, 도량형 통일 등 근대적인 제도 개혁을 일부 포함했지만, 일본의 강압 속에서 이루어져 자주성을 결여했다는 한계를 지닌다.

청일 전쟁에서 승리한 일본은 시모노세키 조약을 통해 랴오둥 반도를 할양받는 등 대륙 침략의 발판을 마련하려 했다. 그러나 이에 위협을 느낀 러시아가 독일, 프랑스와 함께 일본에 압력을 가해 랴오둥 반도를 청나라에 반환하도록 하는 삼국간섭(1895)이 일어났다. 이 사건을 계기로 조선 조정 내에서는 친러파 세력이 강화되었고, 고종과 명성황후는 러시아를 끌어들여 일본을 견제하려는 정책을 추진했다.

이에 위기감을 느낀 일본 공사 미우라 고로는 1895년 10월 8일 새벽, 일본군 수비대와 낭인들을 동원하여 경복궁에 난입해 명성황후를 잔인하게 시해하는 만행을 저질렀다(을미사변). 이후 일본은 다시 김홍집 친일 내각을 내세워 단발령 실시 등 급진적인 개혁(을미개혁)을 강행했다. 국모(國母) 시해 사건과 강제적인 단발령은 전국의 유생들과 백성들의 격분을 사, 위정척사 사상을 바탕으로 한 항일 의병 운동(을미의병)이 전국적으로 봉기하는 계기가 되었다.

극도의 신변 불안을 느낀 고종은 1896년 2월 11일, 경복궁을 몰래 빠져나와 러시아 공사관으로 거처를 옮기는 아관파천을 단행하였다. 이로 인해 김홍집 내각은 붕괴되었고, 조선에 대한 러시아의 영향력이 급격히 강화되었으며, 열강들의 이권 침탈은 더욱 심화되었다.

한국사에서의 근대는 일반적으로 1864년 1월 고종의 즉위와 흥선대원군 집권부터 1945년 광복까지의 시기로 분류된다.

6. 2. 대한제국

1894년부터 1895년까지 이어진 청일전쟁에서 일본이 승리하면서 1895년 시모노세키 조약이 체결되었다.[154] 이 조약으로 조선은 청나라와의 종속 관계를 공식적으로 청산하게 되었다. 이후 아관파천으로 러시아 공사관에 머물던 고종은 1897년 2월 경운궁(현재의 덕수궁)으로 환궁하였다.

1897년 10월 12일, 고종은 국호를 대한제국(大韓帝國)으로 선포하고 황제로 즉위하여 연호를 광무(光武)로 정했다. 대한제국 정부는 '구본신참(舊本新參, 옛것을 근본으로 삼고 새것을 참작한다)'는 원칙 아래 국가의 자주독립과 근대화를 목표로 하는 광무개혁을 추진하였다. 이 개혁은 군사력 강화, 상공업 진흥, 양전 사업을 통한 근대적 토지 소유권 확립 등을 목표로 했으나, 집권층의 보수적 성향과 열강의 간섭으로 큰 성과를 거두지는 못하였다.

한편, 대한제국 수립 전후 시기에는 독립협회가 활발히 활동하며 민권운동과 입헌군주제 도입을 추진했다. 그러나 독립협회의 활동은 황제 중심의 전제 군주제를 유지하려는 정부와 충돌하였고, 결국 1898년 익명서 사건 등을 빌미로 보수 세력에 의해 강제로 해산되었다.

국제적으로는 러시아의 영향력이 강했으나, 1904년 발발한 러일전쟁에서 일본이 승리하면서 한반도에 대한 일본의 독점적 지위가 강화되었다. 일본은 전쟁 중인 1904년 2월 23일, 대한제국에게 군사적 편의 제공을 강요하는 한일의정서를 체결시켰고, 같은 해 8월 22일에는 외교, 재정 등 각 분야에 일본인 고문을 두어 내정에 간섭하는 제1차 한일 협약(고문정치)을 강제로 체결하였다.

러일전쟁에서 승리한 일본은 1905년 11월 17일, 군대를 동원하여 강압적인 분위기를 조성하고 고종 황제의 승인이나 위임 없이 일방적으로 을사늑약(제2차 한일 협약)의 체결을 발표하였다. 이 불법적인 조약을 통해 대한제국의 외교권이 박탈되었고, 한성에는 식민 통치 기구인 통감부가 설치되어 통감정치가 시작되었다.[155]

을사늑약 체결 소식에 장지연은 황성신문에 시일야방성대곡이라는 논설을 실어 이를 규탄했고, 민영환 등 일부 관료들은 자결로써 항의했다. 오적 암살단과 같은 비밀 결사가 조직되어 을사오적 등 친일파 처단에 나섰으며, 전국 각지에서 의병이 봉기하여 무장 항전을 벌였다. 또한 대한자강회, 대한협회, 신민회 등 애국계몽운동 단체들이 조직되어 교육과 산업 진흥을 통해 국권을 회복하고자 노력하였다.

1907년, 고종은 을사늑약의 부당함을 국제 사회에 알리기 위해 네덜란드 헤이그에서 열린 만국평화회의에 이상설, 이준, 이위종을 비밀 특사로 파견하였다. 그러나 열강의 외면으로 목적을 달성하지 못했고, 일본은 이를 빌미로 고종을 강제로 퇴위시키고 아들 순종을 황제로 즉위시켰다.

순종 즉위 직후, 일본은 1907년 한일신협약(정미7조약)을 강제로 체결하여 대한제국 정부의 각 부처에 일본인 차관을 임명해 내정 간섭을 더욱 노골화했으며(차관정치), 비밀 협약을 통해 군대를 강제로 해산시켰다. 해산된 군인 상당수가 의병에 합류하면서 의병 운동은 전국적인 의병 전쟁으로 확대되었다.

이에 일본은 1909년 7월 12일 기유각서를 통해 대한제국의 사법권과 경찰권을 빼앗았고, 대대적인 남한 대토벌 작전을 벌여 의병 세력을 무력으로 진압하였다. 이러한 상황 속에서 1909년 10월 26일, 독립운동가 안중근은 만주 하얼빈역에서 초대 통감이었던 이토 히로부미를 처단하여 일본의 침략 정책에 경종을 울렸으나[156], 일본은 이를 계기로 대한제국 병합을 더욱 서둘렀다.

결국 대한제국은 1910년 8월 29일, 이완용 등 친일 내각과 일제의 강압 아래 한일 병합 조약 체결을 강요당하며 국권을 완전히 상실하고 일본 제국의 식민지로 전락하였다(경술국치). 이로써 13년간 존속했던 대한제국은 막을 내렸다.

6. 3. 일제강점기

1910년 8월 29일 경술국치로 국권을 상실한 한반도는 1945년 8월 15일 광복을 맞이하기까지 약 35년간 일제의 식민 통치를 받게 된다. 이 시기를 일제강점기(日帝強占期)라고 부른다.[155] 일제는 조선 총독부를 설치하고 조선총독을 통해 한반도를 직접 통치했으며, 통치 방식은 시기에 따라 변화하였다.일제강점기는 크게 세 시기로 나뉜다. 첫째는 1910년대의 무단 통치(武斷統治) 시기이다. 일제는 헌병 경찰 제도를 통해 강력한 군사력을 앞세워 한국인의 모든 자유를 억압하고 의병 활동 등 민족 저항을 무자비하게 탄압했다.[160][159] 토지조사사업, 회사령 등을 통해 경제적 수탈의 기반을 마련했다.[161][162] 이러한 억압 속에서도 국내외에서 비밀결사와 국외 독립운동 기지 건설 등 저항이 이어졌으며, 결국 1919년 전국적인 3·1 운동으로 폭발하였다.

둘째는 1920년대의 소위 문화 통치(文化統治) 시기이다. 3·1 운동에 충격을 받은 일제는 통치 방식을 일부 완화하는 듯 보였으나, 이는 한국인을 회유하고 민족 운동을 분열시키려는 기만적인 정책이었다.[166][167] 보통 경찰제로 전환했지만 경찰력은 오히려 강화되었고, 언론·출판·결사의 자유를 제한적으로 허용하면서도 치안 유지법 등으로 사상 통제를 강화했다. 이 시기에는 실력양성론과 사회주의 운동이 확산되었고, 대한민국 임시정부의 활동과 만주 지역의 무장 투쟁이 이어졌으며, 국내에서는 민족 유일당 운동의 결과로 신간회가 결성되어 활동했다.

셋째는 1930년대 이후부터 광복까지 이어지는 민족 말살 통치(民族抹殺統治) 시기이다. 만주사변과 중일 전쟁, 태평양 전쟁 등 침략 전쟁을 확대하면서 일제는 한반도를 전쟁 수행을 위한 병참 기지로 삼고, 한국 민족의 정체성을 완전히 말살하려 했다. 국가총동원법을 통해 인력과 물자를 강제로 수탈하고(강제 징용, 징병, 위안부 동원 등), 내선일체, 황국신민서사 암송, 신사참배, 창씨개명 등을 강요하며 한국어와 한국사 교육을 금지했다.[155][173][174] 이러한 극한 상황 속에서도 대한민국 임시정부를 중심으로 한 독립운동은 한국 광복군 창설 등 더욱 조직적으로 전개되었고, 만주와 중국 관내에서의 항일무장투쟁도 끊임없이 이어졌다.

결국 1945년 8월 15일, 제2차 세계 대전에서 일제가 연합국에 패망하면서 한국은 광복을 맞이하게 된다. 일제강점기는 한국 민족에게 큰 고통과 시련을 안겨주었지만, 동시에 끊임없는 저항과 독립을 향한 열망을 보여준 시기이기도 하다.

6. 3. 1. 1910년대

1910년 8월 29일, 일본 제국은 강압적인 한일 병합 조약을 통해 대한제국의 국권을 침탈하고 한반도를 식민지로 삼았다(경술국치). 이 조약은 대한제국 황제의 서명 없이 일방적으로 체결되었으며, 국제 협약을 위반한 불법적인 조약으로[157][158] 1965년 무효임이 확인되었다. 이에 많은 한국인들은 의병을 조직하여 일제의 지배에 맞서 싸웠다.[159]일제는 조선 총독부를 설치하고 조선총독을 파견하여 한반도를 통치했다. 1910년대는 강력한 군사력을 앞세운 무단 통치(武斷統治) 시기였다. 일제는 군대를 동원해 의병 활동을 잔혹하게 진압하고 국내의 저항 세력을 억압했다. 언론, 집회, 출판, 결사의 자유와 같은 기본적인 권리를 박탈했으며[160][159], 독립운동을 무자비하게 탄압했다. 전국에 헌병 경찰과 헌병 보조원을 배치하고 즉결 처분권을 부여하여 한국인을 재판 없이 처벌했으며, 특히 조선 태형령을 공포하여 태형(笞刑)을 가하는 등 공포 분위기를 조성했다.

경제적으로는 식민지 수탈 정책을 강화했다. 토지조사사업을 실시하여 한국 농민들의 토지를 대거 약탈하고 식민 통치의 재정 기반을 확보했으며, 회사령을 공포하여 한국인의 기업 설립을 억제하고 일본 자본의 침투를 용이하게 했다. 또한 산림령, 광업령, 어업령 등을 통해 한반도의 각종 자원을 약탈했다. 한국인 노동자들은 열악한 노동 환경과 저임금, 민족적 차별 속에서 혹사당했다.[161][162] 일제는 자원과 노동력 착취를 목적으로 전국에 교통 및 통신망을 건설하기도 했다.

국권 피탈 이후 국내에서의 독립운동은 더욱 어려워졌다. 신민회와 같은 비밀결사 조직들은 일제의 탄압으로 안악 사건, 105인 사건 등을 겪으며 해체되었다. 많은 민족 운동가들은 만주, 연해주, 미주 등 해외로 망명하여 독립운동 기지를 건설하는 데 힘썼다. 특히 토지조사사업으로 생활 터전을 잃은 농민들이 만주 간도 지역과 연해주로 대거 이주하여 한인촌(신한촌) 등을 형성했으며, 이는 국외 독립운동의 중요한 기반이 되었다.

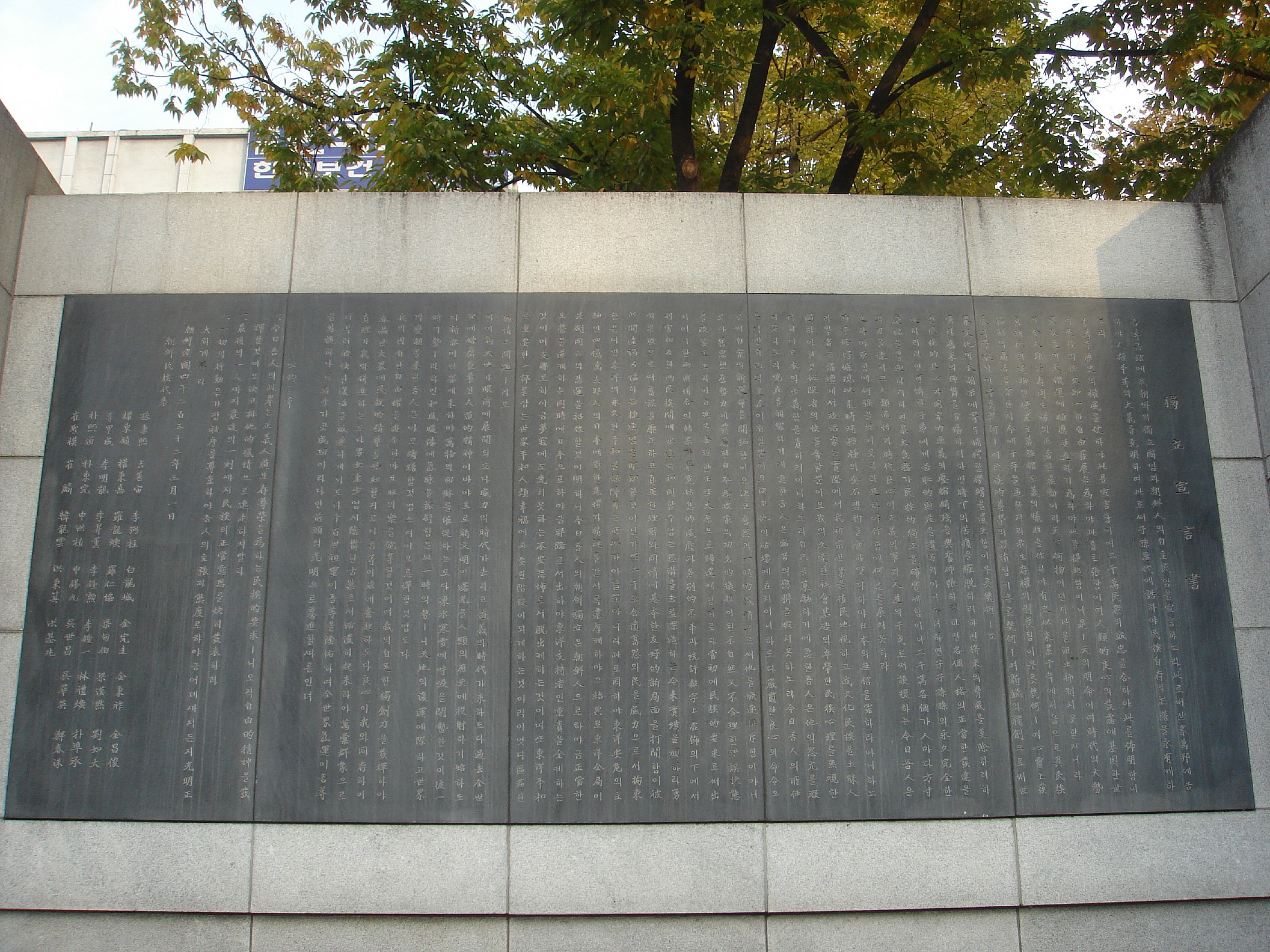

이러한 일제의 폭압적인 통치와 수탈 속에서 한국 민족의 독립 의지는 더욱 강해졌다. 제1차 세계 대전 이후 미국 대통령 우드로우 윌슨이 제창한 민족 자결주의 원칙과 1919년 1월 고종 황제의 갑작스러운 죽음(독살설 유포)은 독립운동의 기폭제가 되었다. 일본 도쿄에서의 2·8 독립 선언과 파리 강화회의 대표 파견 움직임 등 독립을 향한 열망이 고조되던 중, 1919년 3월 1일, 서울을 시작으로 전국 각지에서 대규모 독립 만세 운동이 일어났다. 약 200만 명으로 추산되는 민중이 참여한 이 평화적인 시위는 일제의 무력 진압으로 수많은 사상자를 낳았다. 일본군[166][167]과 경찰의 발포로 약 7,000명이 희생된 것으로 기록된다.[168]

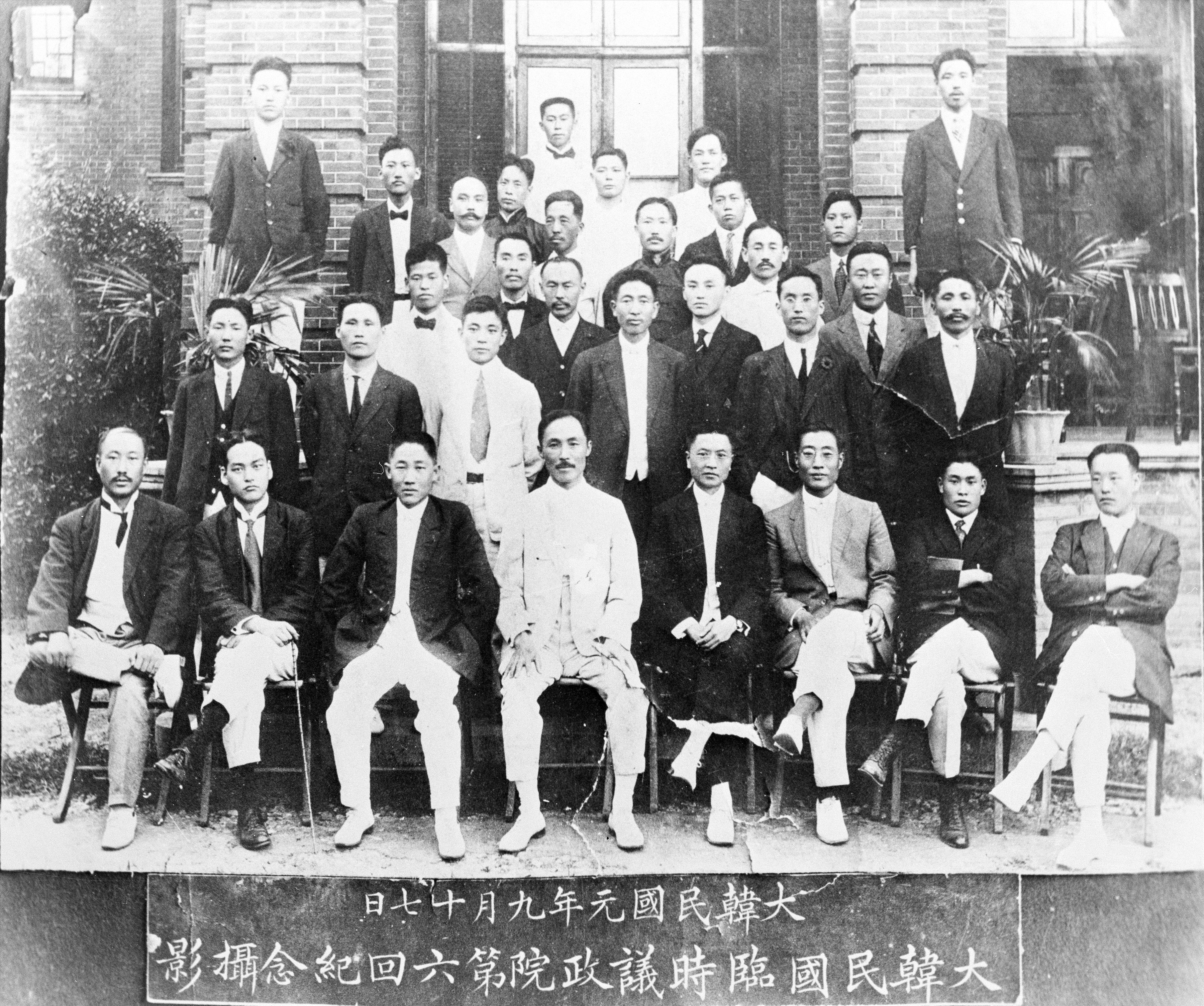

3·1 운동은 비록 일제의 탄압으로 좌절되었지만, 한국 민족의 독립 의지를 전 세계에 알리고 독립운동을 체계화하는 중요한 계기가 되었다. 이 운동의 영향으로 1919년 4월 중국 상하이에서는 대한민국 임시정부가 수립되었으며, 일제는 무단 통치의 한계를 느끼고 식민 통치 방식을 기만적인 문화 통치로 전환하게 된다.

6. 3. 2. 1920년대

1919년 3·1 운동 이후, 일제는 기존의 무단 통치 방식만으로는 한반도를 효과적으로 지배하기 어렵다고 판단하여, 소위 '문화 통치'를 표방하였다. 그러나 이는 한국인들을 회유하고 친일파를 육성하여 민족 운동을 분열시키려는 기만적인 술책에 불과했다.[166][167] 겉으로는 헌병 경찰제를 보통 경찰제로 전환했지만, 실제로는 경찰 인력과 장비를 대폭 증강하고, 독립운동가를 색출하기 위한 '고등경찰제'를 도입하여 감시와 탄압을 강화했다.일제는 언론·출판의 자유를 일부 허용하는 척하며 동아일보, 조선일보 등의 민간 신문 발행을 허가했지만, 엄격한 검열을 통해 기사를 삭제하거나 정간, 폐간시키는 등 통제를 지속했다. 결사의 자유 역시 제한적으로 허용되었으나, 1925년 치안 유지법을 제정하여 사회주의 운동은 물론 독립운동과 민족 운동 전반을 탄압하는 도구로 삼았다. 교육 분야에서도 한국인의 교육 기회를 늘리겠다고 선전했지만, 실제로는 식민 통치에 필요한 초보적인 실업 교육이나 기술 교육 위주로 제한했으며, 고등 교육에 대한 요구는 억눌렀다. 특히 한국인 스스로 대학을 설립하려 했던 민립대학설립운동은 일제의 방해와 탄압으로 좌절되었다. 한국어 교육 시간은 점차 축소되었고, 학교 교육 과정에서 한국사와 한국어 교육이 약화되었다.[155]

이러한 문화 통치 시기, 민족 운동 진영 내에서는 다양한 노선이 전개되었다. 3·1 운동의 경험을 바탕으로 장기적인 관점에서 민족의 실력을 키워 독립을 쟁취하자는 실력양성론이 대두되었다. 안창호, 김성수, 조만식, 안재홍 등은 교육 진흥, 언론 활동, 물산 장려 운동 등을 통해 민족의 교육 수준과 경제적 역량을 높이고자 노력했다. 안재홍과 정인보 등은 조선학 운동을 통해 민족의 역사와 문화를 연구하고 보존하는 데 힘썼으며, 장택상 등은 해외로 유출되는 문화재를 사들여 보호하려 했다. 그러나 실력양성론자 중 일부에서는 일제의 통치를 인정하고 그 틀 안에서 자치권을 획득하자는 자치론이 등장하여 민족 운동 내부에 분열과 갈등을 야기하기도 했다.

한편, 3·1 운동을 계기로 1919년 4월 중국 상하이에 수립된 대한민국 임시정부는 독립운동의 구심점 역할을 하고자 했으나, 초기에는 독립운동 노선을 둘러싼 내부 갈등과 일제의 탄압 및 방해 공작으로 활동에 어려움을 겪었다.[155] 임시정부는 외교 활동을 통해 국제 사회에 한국 독립의 정당성을 알리고자 노력하는 한편, 만주와 연해주 지역의 독립군 부대 활동을 지원했다.

만주와 연해주에서는 토지조사사업 등으로 삶의 터전을 잃고 이주한 한인들을 중심으로 독립군 기지가 건설되었고, 이들은 국경을 넘나들며 무장 투쟁을 전개했다. 특히 1920년 김좌진 장군이 이끄는 북로군정서 군 등이 일본군을 크게 격파한 청산리 전투는 무장 독립 투쟁의 대표적인 성과이다. 국내에서도 천마산대, 구월산대 등 유격대가 조직되어 활동하며 임시정부와의 연락 임무를 수행하기도 했다. 또한 김원봉이 조직한 의열단은 일제 요인 암살과 식민 통치 기관 파괴 활동을 통해 일제에 대한 직접적인 타격을 가하고자 했다.

국내에서는 학생들과 사회주의 세력이 중심이 되어 1926년 순종의 인산일을 기해 6·10 만세 운동을 일으켰다. 이는 3·1 운동 이후 침체되었던 민족 운동에 활력을 불어넣는 계기가 되었다. 또한 국외의 좌우합작운동 흐름에 영향을 받아 국내에서도 민족주의 세력과 사회주의 세력이 힘을 합치려는 민족 유일당 운동이 전개되었다. 그 결과, 1927년 일제 강점기 최대 규모의 합법적 민족 운동 단체인 신간회가 창립되었다. 신간회는 자치론을 배격하는 비타협적 민족주의자들과 사회주의자들이 연합하여 결성되었으며, 전국 각지에 지회를 두고 강연회 개최, 노동 운동 및 농민 운동 지원 등 다양한 활동을 펼쳤다. 특히 1929년 광주 학생 항일 운동이 일어나자 진상 조사단을 파견하고 전국적인 민중 대회 개최를 시도하는 등 적극적으로 지원했으며, 원산 총파업과 같은 노동 운동에도 연대했다. 여성 운동 단체인 근우회를 자매 단체로 두었으며, 백정들의 신분 해방 운동인 형평 운동과 청년 운동 등 각종 사회 운동을 지원하며 민족 역량 결집에 힘썼다.

6. 3. 3. 1930년대와 1940년대

1920년대 세계 대공황으로 경제적 어려움에 직면한 일제는 식민지 확보를 통한 경제 블록 구축으로 위기를 타개하고자 했다. 이에 따라 1931년 만주사변을 일으키며 대륙 침략을 본격화했고, 한반도를 침략 전쟁의 병참 기지로 삼으려는 정책을 추진했다. 이 과정에서 한국 내 자원을 수탈하고 노동력을 착취하기 위해 전국적으로 교통 및 통신망을 건설했으나, 이는 주로 일본의 이익을 위한 것이었으며 건설된 기반 시설 중 상당수는 이후 한국 전쟁 중에 파괴되었다. 또한, 일본은 한국의 은행 시스템을 통합하고 한국 통화를 폐지했다.[163]

1937년 중일 전쟁과 1941년 태평양 전쟁을 일으키면서 일제는 한반도에 대한 식민 통치를 더욱 강화했다. 특히 미나미 지로 총독 재임 시기부터 민족 말살 통치가 본격화되었다. 1938년 국가총동원법을 제정하여 한국인의 인력과 물자를 전쟁에 강제로 동원했으며, 강제 징용을 통해 노동력을 착취하고, 학도 지원병 및 징병제를 실시하여 수많은 젊은이를 전쟁터로 내몰았다. 또한, 젊은 여성들을 정신대라는 이름으로 강제 동원하여 군수 공장 등에서 혹사시켰으며, 그중 일부는 전선으로 끌고 가 일본군 위안부라는 이름 아래 성노예로 삼는 반인륜적인 만행을 저질렀다.

문화적으로도 한국 민족의 정체성을 말살하려는 정책이 강행되었다. 학교에서는 한국어와 한국사 교육이 금지되었고,[155] 한국인에게 일본식 이름 사용을 강요하는 창씨개명이 시행되었으며,[173][174] 한국어로 발행되는 신문은 금지되었다. 수많은 한국 문화 유물이 파괴되거나 일본으로 불법 반출되었다.[175] 대한민국 정부의 조사에 따르면 약 75,311점의 문화재가 한국에서 반출된 것으로 추정된다.[175][176] 이러한 억압 속에서 한국인의 문해율은 1945년 기준 22%에 불과했다.[172]

일제의 탄압이 극심해지는 가운데서도 한국 민족의 독립 의지는 꺾이지 않았다. 침체되었던 대한민국 임시정부는 김구를 중심으로 한인 애국단을 조직하여 독립운동의 활로를 모색했다. 이봉창 의사와 윤봉길 의사의 의거는 국제 사회에 한국의 독립 의지를 알리는 계기가 되었고, 특히 중국 국민당 정부의 지원을 끌어내어 이후 한국 광복군 창설의 발판을 마련했다.

1930년대 독립운동의 또 다른 중심축은 김원봉, 김규식 등이 이끈 조선민족혁명당이었다. 만주 지역에서는 자유시 참변과 미쓰야 협정 등으로 위축되었던 무장 독립 투쟁이 1930년대 초반부터 한중연합작전을 통해 재개되었다. 만주국 수립 이후 만주에서의 활동이 어려워지자, 지청천 등 일부 독립군은 임시정부의 요청으로 중국 관내로 이동하기도 했으나, 만주에서는 동북항일연군과 같은 한중연합부대가 조직되어 항일 투쟁을 이어갔다.

중일 전쟁 이후 중국 관내에서는 다양한 항일 무장 부대가 결성되었다. 조선민족혁명당 산하의 조선의용대, 임시정부 직할의 한국 광복군, 그리고 김두봉 등이 주도한 조선독립동맹 산하의 조선의용군이 대표적이다. 조선민족혁명당의 주요 인사들이 충칭의 임시정부로 합류하면서, 조선의용대의 다수 병력은 화북으로 이동하여 조선의용대 화북지대로 개편되었고, 이후 조선의용군으로 재편되어 조선독립동맹 산하 군사 조직으로 활동했다.

무장 투쟁 외에 외교를 통한 독립 노력도 꾸준히 전개되었다. 이승만은 1933년 제네바 회의 참석을 시작으로 여러 국제 회의에서 한국의 독립을 호소했다. 이러한 외교 활동은 윤봉길, 이봉창 의거를 계기로 더욱 활기를 띠었으며, 특히 태평양 전쟁 발발 이후 미국 정부를 상대로 한 독립 승인 요청 활동에서 부분적인 성과를 거두었다.

1941년 12월 9일, 대한민국 임시정부는 연합국의 일원으로 일본과 독일에 대해 선전포고를 하고, 한국 광복군을 연합군과 함께 공동 작전에 투입했다. 광복군은 미얀마와 인도 전선에서 영국군의 요청으로 심리전 등을 수행했으며, 미국의 전략사무국(OSS)과 협력하여 정진군을 편성하고 국내 진공 작전을 준비했다.

그러나 국내 진공 작전이 실행되기 직전인 1945년 8월 15일, 일본 제국이 연합군에 무조건 항복하면서 일제강점기는 막을 내렸다. 해방과 함께 한반도에서 일본 세력이 물러났지만, 행정 및 기술 분야에서 일본인이 차지했던 비중이 커서[177] 해방 이후 사회 재건 과정에서 어려움을 겪기도 했다.

7. 현대

제2차 세계 대전 이후 1945년 8월 15일 광복을 맞이했으나, 곧이어 한반도에는 미군과 소련군이 각각 남과 북에 진주하여 군정이 시작되었다. 1943년 카이로 회담과 1945년 얄타 회담 등에서 연합국은 전후 한국의 독립을 약속했으나,[178][179] 구체적인 방식에 대한 합의는 부족했다. 일본 항복 후 미국은 한반도 남쪽을, 소련은 북위 38도선 이북 지역을 점령했다. 임시정부는 해방 후 정국의 주도권을 잡으려 했으나, 미국은 임시정부의 정통성을 인정하지 않았다.

1945년 12월 모스크바 회의에서 신탁통치안이 논의되었고, 이를 이행하기 위해 미소공동위원회가 설치되었으나,[180] 통일 정부 수립 방안을 둘러싼 미국과 소련의 대립 및 국내 좌우익 세력의 갈등으로 인해 결렬되었다. 좌우합작운동 등 통일 국가를 수립하려는 노력도 있었으나 성공하지 못했다. 결국 1947년 미국은 한국 문제를 유엔총회에 상정했고, 1948년 5월 10일 유엔 감시 하에 38선 이남 지역에서만 총선거가 실시되었다. 이 선거를 통해 구성된 제헌 국회는 1948년 8월 15일 대한민국 정부 수립을 선포했다. 이에 맞서 북한에서는 9월 9일 조선민주주의인민공화국이 수립되면서 한반도는 남북으로 분단되었다. 1948년 12월, 유엔 총회는 대한민국을 한반도의 유일한 합법 정부로 승인했다.[181]

분단된 지 2년도 채 되지 않은 1950년 6월 25일, 북한이 38선을 넘어 남침하면서 한국 전쟁이 발발했다. 3년간의 전쟁은 수백만 명의 사상자를 낳았고,[182][183][184][185][186] 국토 대부분이 폐허가 되었으며, 남북 간의 적대감과 불신을 깊게 하여 분단을 더욱 고착화시켰다. 전쟁 후 제네바 회담에서도 한반도 통일 문제는 해결되지 못했다.

전쟁 이후 대한민국에서는 이승만 정부를 시작으로 미국의 지원 아래 권위주의적인 정권들이 이어졌다. 1960년 4·19 혁명으로 이승만 정부가 무너지고 제2공화국이 들어섰으나, 1961년 박정희의 5·16 군사 정변으로 다시 군사 정부가 수립되었다. 박정희 정부는 강력한 수출 주도형 산업화 정책과 경제 개발 5개년 계획을 추진하여 한강의 기적이라 불리는 급속한 경제 성장을 이루었지만, 그 과정에서 민주주의는 억압되었다. 1980년 5·18 광주 민주화 운동 등 시민들의 끊임없는 민주화 요구는 1987년 6월 항쟁으로 이어져 군사 정권의 종식을 가져왔고, 이후 한국 사회는 민주화를 꾸준히 진전시켜 나갔다. 경제적으로는 1997년 외환 위기를 겪기도 했으나 이를 극복하고 정보 기술, 자동차, 조선 등 첨단 산업을 중심으로 성장하여 선진국의 반열에 올랐다.

북한은 소련의 영향 아래 김일성을 중심으로 공산주의 국가를 수립했으며, 이후 김정일, 김정은으로 이어지는 세습적인 지도 체제를 구축했다. 1990년대 소련 해체 이후 심각한 경제난을 겪었으며, 핵무기 개발 등으로 국제 사회와의 갈등을 빚고 있다.

남북 관계는 긴장과 완화를 반복해왔다. 2000년과 2007년, 2018년에는 남북 정상회담이 열리기도 했으며, 특히 2018년에는 판문점 선언을 통해 한반도 비핵화와 평화 정착, 관계 개선을 합의했으나, 이후 남북 관계가 다시 경색되면서 2023년 북한, 2024년 대한민국이 각각 선언의 효력을 정지시켰다. 현재 남북 분단 극복과 평화 통일은 한반도의 중요한 과제로 남아있다.

7. 1. 대한민국

제2차 세계 대전 이후 1945년 8월 15일 광복을 맞이했으나, 한반도에는 미군과 소련군이 각각 남과 북에 진주하여 군정이 시작되었다. 1943년 카이로 회담에서 미국, 영국, 중국은 "적절한 시기에 한국은 자유롭고 독립적인 국가가 될 것"이라고 합의했고,[178] 1945년 얄타 회담에서는 연합국이 한국에 대한 4개국 신탁통치를 설립하기로 합의했다.[179] 일본 항복 후 미국은 한반도 남쪽을, 소련은 북위 38도선 이북 지역을 장악했다. 임시정부는 주로 미국의 공산주의자들과의 연계에 대한 우려 때문에 무시되었다. 1945년 12월 모스크바 회의에서 5년간의 신탁통치가 논의되었고 미소공동위원회가 설립되었으나,[180] 국가 정부 수립 문제를 놓고 교착상태에 빠졌다. 군정기 동안 좌∙우익 세력의 대립과 갈등이 심화되었고, 좌우합작운동 등이 추진되었으나 성공하지 못했다. 결국 1947년 미국은 한국 문제를 유엔총회에 제출했고, 1948년 유엔 총회는 대한민국을 한반도의 유일한 합법 정부로 승인했다.[181] 이에 따라 38선 이남에서 총선거가 실시되었고, 그해 8월 15일 대한민국 정부가 수립되었다. 9월 9일에는 조선민주주의인민공화국(북한)이 수립되면서 남북 분단이 현실화되었다.1950년 6월 25일, 북한의 남침으로 한국 전쟁이 발발하여 평화 통일의 희망은 사라졌다. 전쟁으로 약 300만 명이 사망하고 거의 모든 주요 도시가 파괴되는 등 막대한 피해를 입었다.[182][183][184][185][186] 전쟁 후 1954년 제네바 회담에서도 통일 문제는 해결되지 못했고 분단은 더욱 고착화되었으며 남북한 사이의 상호 불신은 더욱 깊어졌다.

1948년 이승만을 초대 대통령으로 대한민국 정부가 수립되었으나, 이후 미국의 지원 아래 일련의 독재 정부가 들어섰다. 1950년대에는 미국의 경제 원조를 바탕으로 삼백산업이 발달하며 전쟁의 폐허 속에서 경제를 복구해 나갔다. 그러나 이승만 정부는 자유당의 영구 집권을 위해 3·15 부정 선거를 저질렀고, 이는 부정선거 규탄 및 재선거 요구 시위로 이어져 결국 4·19 혁명으로 번지면서 정권이 붕괴되었다.

허정 과도내각을 거쳐 수립된 대한민국 제2공화국은 집권여당인 민주당의 구파, 신파 간 갈등으로 혼란을 겪다 1961년 박정희가 일으킨 5·16 군사 정변으로 1년 만에 무너졌다. 박정희 정부는 수출 주도형 산업화 정책과 경제 개발 5개년 계획을 추진하며 빠른 경제 성장을 이끌었다. 이 과정에서 재벌(삼성, 현대, SK그룹, LG그룹 등)이 세금 감면과 저렴한 대출 등 국가의 지원을 받아 성장의 중심 역할을 했다.[187] 이러한 고도 성장은 '한강의 기적'이라 불리며 한국을 전쟁의 폐허에서 선진국으로 발돋움하게 했지만, 권위주의적 통치는 민주주의 발전을 저해했다는 비판을 받는다.

독재 정권 하에서도 민주주의를 향한 열망은 계속되었다. 4·19 혁명을 시작으로, 1980년 5·18 광주 민주화 운동, 1987년 6월 항쟁 등 시민들의 끊임없는 저항은 마침내 군사 정권의 종식을 이끌어냈다. 1987년 6월 항쟁의 결과로 민주화 선언이 이루어졌고, 군사 정권이 종식되면서 권위주의적 통치에서 벗어나 민주주의가 발전하기 시작했다.

경제 성장과 민주화는 사회 전반에 큰 변화를 가져왔다. 농업 사회에서 공업 사회로, 다시 정보화 사회로 이행하면서 사람들의 생활양식과 가치관도 크게 변했다. 광복 이후 교육 기회가 확대되고 학문 활동이 활발해졌으나, 서구 문화의 급속한 유입은 전통 문화와의 갈등 및 가치관 혼란을 야기하기도 했다. 1997년 외환 위기(IMF 경제 위기)를 겪었으나, 국민적 노력으로 비교적 빠르게 극복했다.

오늘날 대한민국은 정보통신기술, 조선, 자동차 제조 등 첨단 산업 분야에서 세계적인 경쟁력을 갖춘 경제 대국이자 기술 강국으로 평가받는다. 높은 교육열은 인적 자원 개발의 원동력이 되었으며, 1988년 하계 올림픽, 2002년 한일 월드컵, 2010년 서울 G20 정상회의 개최 등을 통해 국제적 위상을 높였다. 최근에는 한류 현상으로 대표되는 대중문화가 전 세계적으로 인기를 얻고 있다.

분단 이후 남북 관계는 긴장과 대화 국면을 반복해왔다. 2018년 남북 정상은 판문점 선언을 통해 한반도 평화와 통일을 위한 노력을 합의했으나, 이후 남북 관계 경색으로 인해 2023년 북한이, 2024년 대한민국이 각각 선언의 효력을 정지시켰다.

7. 2. 역대 국가

한반도와 그 주변 지역에는 역사적으로 여러 국가들이 등장하고 사라졌다. 각 시대별 주요 국가는 다음과 같다.

이 외에도 기록상 행인국, 해두국, 비류국, 조나국 등 여러 소국이 존재했으며, 발해 멸망 이후에는 정안국과 같은 부흥 국가가 세워지기도 했다.

7. 2. 1. 고대

상고 시대는 청동기 시대에서 초기 국가성립까지를 가리키는 시대구분으로, 한국의 상고 시대는 기원전 약 2000년 ~ 서기 300년경의 시기에 해당된다. 이 시기의 중요한 사건은 국가의 형성이다. 한국 고대국가 형성에 대해서는 추장의 권력이 커지면서 국가가 성립되었다는 군장국가설과 마을 단위 사회가 국가의 기원이 되었다는 성읍국가설 등이 논의되고 있다.[255] 고조선의 출현 역시 이러한 맥락에서 설명된다.[257]위만조선은 연나라 사람 위만이 고조선에 망명하여 준왕을 몰아내고 왕위를 찬탈하여 건국한 나라이다. 위만조선은 활발한 정복 사업으로 영토를 확장하고, 중앙 정치 조직을 갖추었으며 한나라와의 중개무역을 통해 세력을 키웠다.[265]

위만의 손자 우거왕은 중국 망명자를 받아들이고 주변 소국들이 한나라와 직접 교섭하는 것을 막았다. 이에 한나라의 무제는 기원전 109년 군대를 보내 위만조선을 공격하였고, 기원전 108년 위만조선은 멸망하였다. 한 무제는 옛 조선 지역에 한사군(낙랑군, 진번군, 임둔군, 현도군)을 설치하였으며, 이는 고구려 미천왕이 낙랑군과 대방군을 병합할 때까지 지속되었다.[266]

=== 원삼국시대 ===

기원전 108년 위만조선 멸망 이후부터 삼국이 정립되기 전까지의 시기를 원삼국시대라고도 부른다. 이 시기 한반도와 만주 지역에는 다음과 같은 여러 나라와 세력들이 존재했다.

=== 삼국 시대 ===

고구려, 백제, 신라는 기원전 1세기 무렵부터 주변 소국을 통합하며 성장하였다. 이들 나라는 4세기 중반 이후 서로 국경을 접하기 전까지 각자 발전해 나갔다.[268] 때로는 가야를 포함하여 사국 시대[269]로 부르기도 한다.

'''삼국시대의 정치'''는 초기에는 국왕과 지방 세력(각 부)의 연맹 왕국 형태였으나, 점차 왕권이 강화되면서 중앙집권적인 체제로 발전하였다. 율령 반포, 관등제 정비 등이 이루어졌지만, 귀족 회의(제가회의, 정사암 회의, 화백)가 국정 운영에 중요한 역할을 하는 등 귀족 세력의 영향력도 상당했다.[268]

'''삼국시대의 언어'''는 서로 유사하여 의사소통에 큰 어려움이 없었던 것으로 보인다. 삼국사기나 중국 측 기록(삼국지 위지 동이전, 양서) 등에서 이를 뒷받침하며, 현재 남아있는 어휘 자료에서도 공통점이 발견된다.[270]

==== 고구려 ====

고구려(高句麗, 기원전 37년? ~ 668년)는 주몽이 압록강 유역에 건국한 나라로 알려져 있다. 초기부터 한(漢)과의 투쟁 속에서 성장했으며, 태조왕 때 중앙집권 국가의 기틀을 마련하고 옥저와 동예를 복속시켰다. 고국천왕 대에는 왕위 부자상속제 확립, 5부 행정구역 개편 등으로 왕권을 강화했다.

미천왕은 낙랑군과 대방군을 정복하여 한반도에서 한사군 세력을 축출하고 고조선의 옛 땅을 회복했다. 고국원왕 때 위기를 겪기도 했으나, 소수림왕 대에 불교 공인, 율령 반포, 태학 설립 등으로 중앙집권체제를 완성했다.

5세기 광개토왕과 장수왕 대에 전성기를 맞았다. 광개토왕은 남쪽으로 백제를 공격하고 신라를 도와 왜를 격퇴했으며, 북으로는 후연을 공격하여 요동을 확보하고 만주 지역으로 영토를 크게 넓혔다. 장수왕은 427년 평양으로 천도하고 남진 정책을 추진하여 475년 백제의 수도 한성을 함락시키고 한강 유역을 차지했다. 또한 중국의 남북조, 유연 등과 외교 관계를 맺으며 동북아시아의 강국으로 자리매김했다.

6세기 중반 이후 신라의 팽창 등으로 국력이 약화되었다. 수나라와 당나라의 침입을 살수 대첩, 안시성 전투 등에서 막아냈으나 계속된 전쟁으로 국력이 쇠퇴했다. 연개소문 사후 지배층의 내분으로 혼란에 빠졌고, 결국 668년 나당연합군에 의해 멸망하였다.

==== 백제 ====

백제(百濟, 기원전 18년? ~ 660년)는 온조가 하남 위례성에 건국했다고 전해진다. 초기에는 마한의 일부였으나[275], 3세기경 충청도, 전라도 지역으로 세력을 확장했다.

4세기 근초고왕 때 전성기를 맞아 북쪽으로 황해도 일부, 남쪽으로 마한 잔여 세력을 통합했다. 그러나 이후 고구려의 남진으로 한강 유역을 상실하고 웅진(충청남도 공주시)으로 천도했다.

무령왕 때부터 중흥기를 맞아 성왕 때 국호를 '''남부여'''(南扶余)로 바꾸고 수도를 사비성(충청남도 부여군)으로 옮겼다. 성왕은 신라와 연합하여 한강 유역을 일시적으로 회복했으나, 신라의 배신으로 관산성 전투에서 전사하였다.

이후 무왕, 의자왕 대에 국력 회복을 꾀했으나, 의자왕 말기 정치적 혼란 속에서 660년 나당연합군에 의해 멸망하였다. 백제 문화는 세련되고 섬세한 특징을 가지며 일본 등 주변 지역에 많은 영향을 주었다.

==== 신라 ====

신라(新羅, 기원전 57년? ~ 935년)는 경주 지역의 6부족 연합체인 사로국에서 출발하여 기원전 57년경 건국되었다고 전해진다. 초기에는 박, 석, 김 세 성씨가 교대로 왕위(이사금)를 차지했다.

4세기 내물 마립간 때 진한 지역을 통합하고 중앙 집권 국가로 발전하기 시작했으며, 김씨의 왕위 계승권이 확립되었다. 지증왕 때 국호를 신라로 정하고 왕호를 사용했으며, 우산국(울릉도)을 복속시켰다. 법흥왕은 율령 반포, 불교 공인, 골품 제도 정비 등을 통해 중앙 집권 체제를 강화했다.

진흥왕 때 화랑도를 국가 조직으로 정비하고, 한강 유역을 차지하여 중국과의 직접 교역로를 확보했다. 또한 함경도 지역까지 진출하고 562년 대가야를 정복하는 등 영토를 크게 확장하였다.

7세기에 당나라와 연합하여 660년 백제, 668년 고구려를 멸망시키고, 이후 당나라 세력을 몰아내어 대동강 이남 지역을 중심으로 삼국 통일을 이루었다.

==== 가야 연맹 ====

가야(伽倻, 1세기? ~ 562년)는 한반도 남부 낙동강 유역에 존재했던 여러 소국들의 연맹체이다. 김해의 금관가야를 중심으로 전기 가야 연맹이 형성되었으나, 고구려 광개토왕의 공격으로 세력이 약화되었다. 이후 고령의 대가야를 중심으로 후기 가야 연맹이 결성되었다.

가야는 풍부한 철 생산을 바탕으로 왜 등과 활발히 교역하였다. 그러나 백제와 신라의 압박 속에서 점차 쇠퇴하여, 532년 금관가야를 시작으로 여러 가야가 신라에 병합되었고, 562년 대가야가 멸망하면서 가야 연맹은 완전히 해체되었다. 삼국과 달리 중앙 집권 국가로 발전하지 못한 것이 멸망의 한 원인으로 지적된다.

=== 탐라 ===

탐라(耽羅)는 현재의 제주도에 존재했던 왕국이다. 삼국시대에는 백제, 신라와 교류하였으며, 고려 시대에 복속되어 독립적 지위를 상실하였다. 그러나 이후에도 상당 기간 자치권을 유지하다가 1404년 조선에 완전히 병합되었다.

=== 우산국 ===

우산국(于山國)은 현재의 울릉도와 부속 섬들을 중심으로 존재했던 나라이다. 512년 신라 지증왕 때 장군 이사부에 의해 복속되어 신라에 공물을 바치게 되었다. 지리적으로 고구려와 왜의 교역로 상에 위치했다.

7. 2. 2. 중세

남북국시대는 신라가 대동강 이남까지 영토를 확립하고, 고구려 유민이었던 대조영이 세운 발해가 고구려를 계승하여 남북으로 공존하던 시기를 말한다. 과거에는 통일신라 시대라는 시각이 강했으나, 조선 후기 실학자들의 연구를 시작으로 근대 이후 발해사를 한국사의 일부로 보는 시각이 정립되었다.'''통일신라'''

676년 나당 전쟁에서 승리하여 당나라 군대를 몰아내고 대동강 이남을 통일한 신라는 9주 5소경 체제를 갖추고 중앙 집권 국가의 기틀을 다졌다. 시중(侍中)의 권한이 강화되어 왕권이 강화되었으며, 신문왕은 녹읍을 폐지하고 유교 교육 기관인 국학을 설립했다. 진골 귀족에 비해 상대적으로 소외되었던 6두품 세력이 왕권과 결탁하여 성장했으나, 골품제의 한계는 여전하여 고위직은 진골 귀족이 독점했다.

9세기에 들어서면서 잦은 왕위 쟁탈전과 중앙 정부의 통제력 약화로 지방에서 농민 봉기가 잇따랐고, 각지의 호족들이 실질적인 권력을 장악하며 독자적인 세력을 형성했다. 이러한 혼란 속에서도 통일 이후 전쟁이 줄어들면서 문화, 특히 불교 문화는 크게 융성하였다.

'''발해'''

발해(渤海)는 고구려를 계승하여 한반도 북부, 만주, 연해주 일대에 자리 잡았던 국가이다. 698년, 고구려 장수 출신인 대조영이 고구려 유민과 말갈 세력을 이끌고 당나라의 추격을 물리친 뒤 동모산 기슭에 나라를 세웠다.

제2대 무왕은 '인안(仁安)'이라는 독자적인 연호를 사용하고 영토 확장에 힘썼다. 북부여를 계승한 두막루를 병합하고 흑수말갈을 압박했으며, 장문휴를 보내 당의 등주를 공격하는 등 강력한 대외 정책을 펼쳤다.

제3대 문왕은 '대흥(大興)' 연호를 사용하며 내치와 외교에 주력했다. 수도를 여러 차례 옮기며 경제적, 외교적 이익을 추구했고, 일본 및 당과 활발히 교류했으나 신라와는 소극적인 관계를 유지했다.

제10대 선왕 때 발해는 최대 영토를 확보하고 5경 15부 62주의 행정 체제를 완비하며 "해동성국(海東盛國)"이라 불릴 정도로 전성기를 맞았다. 발해는 고구려 문화를 기반으로 당의 문물과 불교 문화를 받아들여 독자적인 문화를 발전시켰다.

그러나 10세기 초 급격히 성장한 거란의 침입으로 926년, 15대 220여 년 만에 멸망하였다. 발해 멸망 후 귀족 열만화는 유민을 모아 압록강 부근에 정안국(定安國)을 세우고 거란에 저항했으나, 986년 거란의 재침으로 멸망하였다.

'''후삼국시대'''

후삼국시대(後三國時代)는 892년부터 936년까지 신라 말의 혼란 속에서 견훤과 궁예가 각각 백제와 고구려의 부활을 내세우며 등장한 세력들이 경쟁하던 시기이다. 900년 견훤이 후백제를, 901년 궁예가 후고구려(나중에 태봉으로 변경)를 건국했다.

918년, 왕건이 폭정을 일삼던 궁예를 몰아내고 고려를 건국하였다. 고려는 신라를 평화적으로 흡수하고 후백제와의 경쟁에서 승리하여 936년 마침내 후삼국을 통일하였다. 또한 멸망한 발해의 유민들을 적극적으로 받아들여 민족의 통합을 이루었다는 평가를 받는다.

'''고려'''

고려(高麗)는 918년 왕건이 송악(현재의 개성)을 수도로 삼아 건국한 왕조로, 936년 후삼국을 통일하고 1392년 조선 건국까지 약 475년간 한반도를 지배했다. '코리아(Korea)'라는 이름이 고려에서 유래했을 정도로 국제적이고 개방적인 사회였으며, 조선 시대에 비해 여성의 지위가 비교적 높고 문화적으로 다원적인 특징을 보였다.

고려 초 태조 왕건은 호족 세력을 통합하기 위해 본관제를 시행하고, 광종은 노비안검법과 과거제를 실시하여 왕권을 강화하고 국가의 기틀을 다졌다. 경종 때 전시과 제도가 마련되었고, 성종 대에는 중앙과 지방의 통치 제도가 정비되었다.

한편, 북방의 거란(요나라)은 고려의 친송 정책에 불만을 품고 993년, 1010년, 1018년 세 차례에 걸쳐 침입해왔다. 고려는 이를 성공적으로 막아냈으며, 특히 1019년 강감찬이 이끈 귀주 대첩은 거란의 야욕을 꺾고 동아시아의 세력 균형을 유지하는 데 크게 기여했다.

11세기 문종 대에는 이전 시대의 제도를 고려 실정에 맞게 정비하며 안정과 번영을 누렸다. 문벌 귀족 사회가 발전했으며, 왕자 출신인 의천은 송나라에서 불교를 연구하고 돌아와 교장도감을 설치하는 등 불교 문화 발전에 기여했다. 이 시기 여진족과의 충돌도 있었으나, 대체로 고려의 우위 속에 있었다.

12세기 중반, 문벌 귀족 사회 내부의 갈등이 심화되면서 1170년 무신정변이 발생했다. 이후 약 100년간 무신들이 권력을 장악했으며, 특히 최충헌과 최우 부자에 이르는 최씨 무신정권 시기에는 비교적 안정된 통치가 이루어지기도 했다. 그러나 무신 집권기 동안 하층민의 봉기가 끊이지 않았다.

13세기 초, 강성해진 몽골 제국이 고려에 과도한 공물을 요구하며 압박해왔고, 이를 거부하자 1231년부터 수십 년간 몽골의 침입이 이어졌다. 최씨 정권은 강화도로 수도를 옮겨 항전했으나, 오랜 전쟁으로 국토는 황폐화되고 많은 문화재가 소실되었다. 이 시기 부처의 힘으로 국난을 극복하고자 팔만대장경이 조판되었다.

1270년 최씨 정권이 무너지자 고려는 몽골과 강화를 맺고 개경으로 환도했다. 그러나 몽골에 대한 항전을 주장했던 삼별초는 배중손의 지휘 아래 진도와 제주도로 옮겨가며 저항했으나 결국 진압되었다.[276]

이후 고려는 약 80년간 원나라의 간섭을 받게 되었다. 권문세족이라 불리는 새로운 지배층이 등장하여 권력을 남용하고 백성들을 수탈하면서 사회 모순이 심화되었다.

원나라의 세력이 약해진 틈을 타 즉위한 공민왕은 반원 자주 정책을 추진하고 권문세족을 억제하며 신진 사대부를 등용하는 개혁을 시도했다. 신돈을 등용하여 개혁을 추진했으나, 기득권 세력의 반발과 신돈 제거, 공민왕 시해 등으로 개혁은 결국 실패로 돌아갔다.

고려 말에는 왜구와 홍건적의 침입이 극심해져 사회 혼란이 가중되었다. 이러한 외침을 격퇴하는 과정에서 이성계와 같은 신흥 무인 세력이 성장했고, 이들은 정도전을 비롯한 신진 사대부들과 손을 잡았다. 신진 사대부들은 과전법 실시 등을 통해 경제적 기반을 확보하고 권문세족을 몰아내며 정치 개혁을 추진했다. 결국 이들은 이성계를 새로운 왕으로 추대하여 1392년 조선 왕조를 개창함으로써 고려는 멸망하였다.

7. 3. 역사 일반

- 국사편찬위원회: 한국사에 관한 정보를 수집, 정리, 편찬하는 국가 연구 기관이다. 소장 자료, 논문, 저서 검색 기능을 제공하며, 한국사 관련 연구 기관 정보도 안내한다. ([http://www.history.go.kr/ 국사편찬위원회 공식 웹사이트])

- 국사 전자 교과서: 현직 교사들이 연구 및 감수하고 국사편찬위원회가 지원한 온라인 교과서 자료이다. 다만, 2007년 개정된 국사 교과서 내용은 반영되지 않았을 수 있다. ([https://web.archive.org/web/20070613160801/http://www.history.go.kr/default.htm 국사 전자 교과서 (아카이브)])

- 한국 역사 정보 시스템: 한국사 연표, 한국사 기초 사전, 신문 자료, 문헌 자료, 문집 등 다양한 역사 정보를 제공하는 시스템이다. ([http://koreanhistory.or.kr 한국 역사 정보 시스템])

- 한국학중앙연구원: 한국 문화 및 한국학 여러 분야에 관한 연구와 교육을 수행하는 연구 기관이다. 디지털 한국학 개발, 정보 광장, 전자 도서관, 전통 문화 관련 자료 등을 제공한다. ([https://web.archive.org/web/20050126014511/http://www.aks.ac.kr/ 한국학중앙연구원 (아카이브)])

- 역사문제연구소: 순수 민간 연구 단체로, 특히 근현대사 자료실, 간행물 자료, 한국사 학습 자료 등을 제공한다. ([http://kistory.or.kr 역사문제연구소])

7. 4. 재단, 기타, 정부 기관

- 고구려 연구재단: 고구려사를 비롯한 중국의 역사 왜곡에 학술적으로 대응하기 위하여 2004년 설립된 법인이다. 고구려, 발해를 비롯한 동아시아 역사 관련 자료의 조사, 수집, 정리, 정보화 자료를 제공하였다. 2006년 동북아역사재단으로 편입되었다. ([https://web.archive.org/web/20061205022703/http://koguryo.re.kr/ 과거 웹사이트])

- [http://film.ktv.go.kr 국가 기록 영상관]: 대한뉴스, 문화 기록 영화, 대통령 기록 영상 등 멀티미디어 역사 자료를 제공한다.

- [http://www.heritage.go.kr 국가 문화 유산 종합 정보 서비스]: 국보, 보물, 사적, 명승, 천연기념물 등 지정 문화유산을 종목별, 시대별, 지역별, 유형별로 정보를 제공하며, 유물 정보 검색 서비스를 제공한다.

- [https://web.archive.org/web/20130209074359/http://www.knowledge.go.kr/ 국가 지식 정보 통합 검색 시스템]: 과거 정보통신부(현재는 과학기술정보통신부)에서 제공했던 서비스로, 과학 기술, 정보 통신, 교육, 학술, 문화, 역사 등 다양한 분야의 학술 데이터를 통합 검색할 수 있었다.

- [https://web.archive.org/web/20110709052206/http://www.memorykorea.go.kr/ 국가기록유산]: 국가적인 기록유산의 원본 이미지와 원문 정보를 열람할 수 있는 서비스를 제공한다.

참조

[1]

논문

[2]

논문

The Current State of Korean Paleoanthropology

[3]

논문

[4]

논문

[5]

논문

[6]

논문

Radiocarbon Dates Documenting The Neolithic-Bronze Age Transition in Korea

http://www.anthropol[...]

[7]

서적

韓国の歴史

河出書房新社

[8]

서적

Atlas of Korean History

https://catalogue.nl[...]

Published and distributed by Stallion Press

[9]

웹사이트

Gojoseon

http://100.naver.com[...]

[10]

논문

Goryeosa (The History of Goryeo)

[11]

논문

[12]

논문

A Study of King Sejong's Political Ideas and Practice

https://www-dbpia-co[...]

[13]

논문

The East Asian World Situation just before the Imjin War

https://www-dbpia-co[...]

[14]

뉴스

North Korea: Who is sending aid?

https://www.bbc.com/[...]

BBC

2019-06-20

[15]

웹사이트

Early Human Evolution: Homo ergaster and erectus

http://anthro.paloma[...]

[16]

논문

Current Perspectives on Settlement, Subsistence, and Cultivation in Prehistoric Korea

https://www.academia[...]

[17]

논문

朝鮮半島出土古人骨の時代的特徴

[18]

웹사이트

Gochang, Hwasun and Ganghwa Dolmen Sites

https://whc.unesco.o[...]

[19]

웹사이트

Large-scale 2nd to 3rd century AD bloomery iron smelting in Korea

https://www.research[...]

[20]

논문

The Yemaek Tungus of Central Manchuria and Korean Peninsula: Interactions between the Xianbei and the Yemaek Tungus

[21]

서적

Jewang Ungi and Tongguk t'onggam

[22]

서적

[23]

서적

A History of Korea, An Episodic Narrative

[24]

웹사이트

Gojoseon territory

http://enc.daum.net/[...]

[25]

웹사이트

Timeline of Art and History, Korea, 1000 BC-1 AD

http://www.metmuseum[...]

[26]

간행물

The Review of Korean Studies

Academy of Korean Studies

[27]

서적

Korean History in Maps

Cambridge University Press

[28]

웹사이트

창해군

http://terms.naver.c[...]

[29]

웹사이트

남려

http://encykorea.aks[...]

[30]

논문

Korea Old and New: A History.

http://dx.doi.org/10[...]

[31]

웹사이트

Early Korea

http://www.shsu.edu/[...]

[32]

서적

http://www.ngo-news.[...]

ngonews, Segye Ilbo, The Dong-A Ilbo

2015-12-24, 2016-08-21, 2016-08-22

[33]

서적

https://books.google[...]

Nova Science Publishers, Nova Science Publishers, Harvard University Press, University of California, Los Angeles, Columbia University Press

[34]

웹사이트

Yayoi Period History Summary

http://www.bookrags.[...]

[35]

웹사이트

Japanese Roots

http://www2.gol.com/[...]

[36]

웹사이트

The Genetic Origins of the Japanese

http://www2.sjsu.edu[...]

[37]

웹사이트

Proto-Three Kingdoms period

https://archive.toda[...]

[38]

웹사이트

Buyeo

https://archive.toda[...]

[39]

웹사이트

Samhan

https://archive.toda[...]

[40]

서적

The Silk Road: Trade, Travel, War and Faith

https://books.google[...]

Serindia Publications, Inc.

[41]

서적

History of Central Asia, The: 4-volume set

https://books.google[...]

Bloomsbury Publishing

2018-04-18

[42]

학술지

Maracanda/Samarkand, une métropole pré-mongole

https://www.cairn.in[...]

2004

[43]

웹사이트

Goguryeo

https://archive.toda[...]

[44]

웹사이트

Buddhism in Goguryeo

https://archive.toda[...]

[45]

서적

Book of the Later Han, volume 85; the Dongyi Liezhuan

[46]

서적

A history of Korea

https://books.google[...]

Kegan Paul International

[47]

학술지

Control or Conquer? Koguryŏ's Relations with States and Peoples in Manchuria

https://web.archive.[...]

2007-06

[48]

서적

The History of the World

https://books.google[...]

Oxford University Press

2016-07-15

[49]

서적

Averting Global War: Regional Challenges, Overextension, and Options for American Strategy

https://web.archive.[...]

Palgrave Macmillan

2007-11-27

[50]

서적

History of Humanity: From the seventh to the sixteenth century

https://web.archive.[...]

UNESCO

2016-10-10

[51]

서적

Rediscovering Russia in Asia: Siberia and the Russian Far East: Siberia and the Russian Far East

https://books.google[...]

Routledge

2015-03-04

[52]

서적

New history of Korea

https://web.archive.[...]

Jimoondang

[53]

서적

The Cambridge History of Japan

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2016-07-29

[54]

서적

Encyclopedia of Asian history

https://books.google[...]

Scribner

2016-07-29

[55]

서적

East Asia at the Center: Four Thousand Years of Engagement with the World

https://books.google[...]

Columbia University Press

2000-12-20

[56]

웹사이트

Kings and Queens of Korea

https://web.archive.[...]

Korea Communications Commission

2016-10-07

[57]

필요한 출처

2018-09

[58]

서적

Atrocities: The 100 Deadliest Episodes in Human History

https://books.google[...]

W. W. Norton & Company

2011-11-07

[59]

서적

1001 Battles That Changed the Course of World History

https://books.google[...]

Universe Pub.

2016-11-08

[60]

서적

Human Security and the Chinese State: Historical Transformations and the Modern Quest for Sovereignty

https://books.google[...]

Routledge

2007-03-12

[61]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

[62]

서적

Panorama of 5000 years of Korean history

https://archive.org/[...]

[63]

서적

A Global Chronology of Conflict: From the Ancient World to the Modern Middle East [6 volumes]: From the Ancient World to the Modern Middle East

https://books.google[...]

ABC-CLIO

2009-12-23

[64]

서적

Asia and Oceania: International Dictionary of Historic Places

https://books.google[...]

Routledge

2012-11-12

[65]

서적

Korean History in Maps

https://web.archive.[...]

Cambridge University Press

2014-12-15

[66]

서적

A New History of Korea

https://books.google[...]

[67]

서적

A History of the Early Korean Kingdom of Paekche, together with an annotated translation of "The Paekche Annals" of the "Samguk sagi"

Harvard East Asian Monographs

[68]

서적

Encyclopedia of Korean Folk Literature: Encyclopedia of Korean Folklore and Traditional Culture Vol. III

https://books.google[...]

길잡이미디어

2014

[69]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History

https://books.google[...]

Houghton Mifflin

2016-09-12

[70]

서적

The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture

https://books.google[...]

Routledge

2013-09-05

[71]

서적

East Asia: A Cultural, Social, and Political History, Volume I: To 1800

https://books.google[...]

Cengage Learning

2016-09-12

[72]

웹사이트

Korean Buddhism Basis of Japanese Buddhism

http://theseoultimes[...]

2006-06-18

[73]

웹사이트

Buddhist Art of Korea & Japan

http://www.asiasocie[...]

[74]

웹사이트

Kanji

http://www.japan-gui[...]

[75]

백과사전

Pottery – MSN Encarta

https://web.archive.[...]

[76]

웹사이트

Japanese History of Japan

http://www.japanvisi[...]

[77]

웹아카이브

Archived

https://web.archive.[...]

2009-10-31

[78]

서적

A Brief History of Korea

https://books.google[...]

Ewha Womans University Press

2005-01-01

[79]

서적

The New History of Korean Civilization

https://books.google[...]

iUniverse

2016-11-21

[80]

웹사이트

Baekje history

http://baekje.chungn[...]

[81]

웹사이트

Silla(新羅)

https://encykorea.ak[...]

[82]

서적

Korea: Outline of a Civilisation

https://books.google[...]

BRILL

2015-07-03

[83]

서적

Korea

https://archive.org/[...]

Marshall Cavendish

2016-07-29

[84]

서적

The Harvard Dictionary of Music

https://books.google[...]

Harvard University Press

2016-07-29

[85]

서적

Moon Living Abroad in South Korea

https://books.google[...]

Avalon Travel

2016-07-29

[86]

서적

Korea and Her Neighbours.: A Narrative of Travel, with an Account of the Recent Vicissitudes and Present Position of the Country. With a Preface by Sir Walter C. Hillier.

https://books.google[...]

Adegi Graphics LLC

2014-01-09

[87]

웹사이트

Seokguram Grotto and Bulguksa Temple

https://whc.unesco.o[...]

[88]

서적

The Religious Traditions of Asia: Religion, History, and Culture

https://books.google[...]

Routledge

2016-07-21

[89]

서적

A History of Chinese Civilization

https://archive.org/[...]

Cambridge University Press

2016-07-21

[90]

서적

Ennins Travels in Tang China

https://books.google[...]

John Wiley & Sons Canada, Limited

2016-07-21

[91]

서적

A History of the World in 100 Objects

https://books.google[...]

Penguin UK

2016-09-30

[92]

서적

Arts of Korea

https://books.google[...]

Metropolitan Museum of Art

2016-09-30

[93]

서적

The Rotarian

https://archive.org/[...]

Rotary International

2016-09-30

[94]

서적

After Pusan

https://books.google[...]

Faber & Faber

2016-09-30

[95]

웹사이트

Gyeongju, Korea's treasure house

https://web.archive.[...]

Korean Culture and Information Service

2016-09-30

[96]

서적

Koreaʾs pottery heritage

https://books.google[...]

Seoul International Pub. House

2016-09-30

[97]

서적

Buddhist Exploration of Peace and Justice

https://books.google[...]

Blue Pine Books

2016-07-29

[98]

서적

Speeches in World History

https://books.google[...]

Infobase Publishing

2010-06-25

[99]

서적

The Princeton Dictionary of Buddhism

https://books.google[...]

Princeton University Press

2013-11-24

[100]

서적

Ordinary Mind as the Way: The Hongzhou School and the Growth of Chan Buddhism

https://books.google[...]

Oxford University Press

2007-04-13

[101]

서적

Spreading Buddha's Word in East Asia: The Formation and Transformation of the Chinese Buddhist Canon

https://books.google[...]

Columbia University Press

2015-12-15

[102]

서적

The Zen Canon: Understanding the Classic Texts

https://books.google[...]

Oxford University Press

2004-03-25

[103]

서적

The Silk Road Encyclopedia

https://books.google[...]

Seoul Selection

2016-07-18

[104]

서적

Asian Folk Religion and Cultural Interaction

https://books.google[...]

Vandenhoeck & Ruprecht

2015-10-28

[105]

서적

China

https://books.google[...]

Rough Guides

2016-07-29

[106]

서적

The Rough Guide to China

https://books.google[...]

Penguin

2016-07-29

[107]

서적

DK Eyewitness Travel Guide: China

https://books.google[...]

Penguin

2016-07-29

[108]

간행물

Old records of Silla 신라古記(Silla kogi)

[109]

간행물

Rhymed Chronicles of Sovereigns 帝王韻紀(Jewang ungi)

[110]

간행물

Solitary Cloud 孤雲集(Gounjib)

[111]

간행물

Solitary Cloud 孤雲集(Gounjip)

[112]

간행물

Comprehensive Institutions 通典(Tongdian)

[113]

서적

Korean History in Maps

https://books.google[...]

Cambridge University Press

2017-02-24

[114]

서적

North Korea: A Country Study

https://books.google[...]

Government Printing Office

2017-03-13

[115]

서적

https://books.google[...]

들녘

2018-03-23

[116]

웹사이트

(2) 건국―호족들과의 제휴

http://contents.hist[...]

국사편찬위원회

2018-03-23

[117]

웹사이트

http://m.cpbc.co.kr/[...]

2023-02-08

[118]

서적

渤海遺民의 再建運動 : 後渤海와 大渤海

[119]

서적

《요·금시대 이민족 지배와 발해인》. 외대 역사문화 연구총서

History and Culture Research Series at the University of Foreign Studies

[120]

웹사이트

http://encykorea.aks[...]

한국학중앙연구원

2018-03-31

[121]

웹사이트

https://web.archive.[...]

한국콘텐츠진흥원

2018-03-31

[122]

서적

https://books.google[...]

들녘

2018-03-23

[123]

웹사이트

https://web.archive.[...]

2018-03-31

[124]

서적

https://books.google[...]

휴머니스트

2016-10-27

[125]

서적

Korea – A Religious History

https://books.google[...]

Routledge

2016-10-20

[126]

서적

China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, 10th–14th Centuries